ЁЁЁЁЕБЧАЃЌвдаТЗЂеЙРэФюЮЊв§СьЃЌвдММЪѕДДаТЮЊЧ§ЖЏЃЌвдаХЯЂЭјТчЮЊЛљДЁЃЌЙЙНЈЗўЮёЪ§зжЛЏзЊаЭЁЂжЧФмЛЏЩ§МЖЁЂШкКЯЛЏДДаТЕФаТаЭЛљДЁЩшЪЉЬхЯЕЃЌвбГЩЮЊжўРЮИпжЪСПЗЂеЙжЎЛљЁЂжЇГХЮвЙњЯжДњЛЏНЈЩшЕФеНТдОёдёЁЃаТЛљНЈжївЊАќРЈвд5GЁЂЮяСЊЭјЁЂЙЄвЕЛЅСЊЭјЁЂЮРаЧЛЅСЊЭјЮЊДњБэЕФЭЈаХЭјТчЛљДЁЩшЪЉЃЌвдШЫЙЄжЧФмЁЂдЦМЦЫуЁЂЧјПщСДЕШЮЊДњБэЕФаТММЪѕЛљДЁЩшЪЉЃЌвдЪ§ОнжааФЁЂжЧФмМЦЫужааФЮЊДњБэЕФЫуСІЛљДЁЩшЪЉЃЌЩюЖШгІгУЛЅСЊЭјЁЂДѓЪ§ОнЁЂШЫЙЄжЧФмЕШММЪѕжЇГХДЋЭГЛљДЁЩшЪЉзЊаЭЩ§МЖаЮГЩЕФШкКЯЛљДЁЩшЪЉЃЌжЇГХПЦбЇбаОПЁЂММЪѕПЊЗЂЁЂВњЦЗбажЦЕФОпгаЙЋвцЪєадЕФДДаТЛљДЁЩшЪЉЁЃгыДЋЭГЛљНЈЯрБШЃЌаТЛљНЈдкММЪѕЪєадЁЂЭЖзЪЗНЪНКЭдЫааЛњжЦЩЯгаУїЯдЧјБ№ЁЃЦфзюЕфаЭЕФЬиеїЪЧЁАЗЂСІгкПЦММЖЫЁБЃЌКЫаФЪЧдкЛљДЁЩшЪЉНЈЩшжаДѓСПШкШыаТвЛДњаХЯЂММЪѕЕШИпПЦММЪжЖЮЃЌЪЕЯжЛљДЁЩшЪЉЕФЙІФмгХЛЏгыЩ§МЖЁЃ

ЁЁЁЁЁАеЌОМУЁББЌЗЂЪНдіГЄЃЌаТЛљНЈв§СьаТашЧѓ

ЁЁЁЁгыДЋЭГЛљНЈЯрБШЃЌаТЛљНЈВЛНіЭЖзЪЧБСІОоДѓЃЌЖјЧвФмЙЛгааЇРЖЏашЧѓЁЂДйНјЯћЗбЃЌЗћКЯВњвЕзЊаЭЩ§МЖвЊЧѓЃЌЮЊОМУИпжЪСПЗЂеЙЬсЙЉаТЕФдЫаадиЬхКЭЧ§ЖЏв§ЧцЁЃ

ЁЁЁЁДпЩњаТашЧѓЁЃвпЧщЦкМфЃЌЭјЩЯЙКЮяЁЂЭјТчгЮЯЗЁЂЭјТчжБВЅЁЂдкЯпНЬг§ЁЂжЊЪЖИЖЗбЁЂдкЯпвНСЦЁЂдЦАьЙЋдЦЗўЮёЕШСьгђЯћЗбашЧѓФцЪЦдіГЄЁЃЙЄвЕЛњЦїШЫЁЂЗўЮёЛњЦїШЫЁЂдЖГЬАьЙЋЕШГЩЮЊИќЖрЦѓвЕЪ§зжЛЏзЊаЭЕФаТбЁдёЁЃЮвЙњЁАеЌОМУЁББЌЗЂЪНГЩГЄЃЌаТВњЦЗЁЂаТгІгУЁЂаТФЃЪНЁЂаТвЕЬЌДѓСПгПЯжЁЃвпЧщжаХрбјГіРДЕФЯћЗбашЧѓКЭЯћЗбЯАЙпНЋЛсбгајЯТШЅЃЌаЮГЩЖдаТЛљНЈЕФЧПСвашЧѓЁЃ

ЁЁЁЁв§СьаТашЧѓЁЃаТЛљНЈФмгааЇЭЦЖЏОМУЩчЛсЪ§зжЛЏзЊаЭЃЌЮЊаТЗўЮёКЭаТашЧѓЬсЙЉЖЏСІЃЌДйНјРЉДѓФкашКЭЯћЗбЩ§МЖЃЌИќКУТњзуШЫУёЖдУРКУЩњЛюЕФаТЦкД§ЁЃаТЛљНЈНЋШЫРрЩњВњОгЊЛюЖЏЕФЗЂеЙПеМфгыЪаГЁПеМфДгЪЕЬхЮяРэПеМфбгЭиЕНащФтЭјТчПеМфЃЌДђЦЦСЫЩњВњОгЊЁЂЩњЛюЬхбщЕФЪБПеОжЯоЃЌЙЙНЈЯпЩЯгыЯпЯТЁЂжЦдьгыЗўЮёЁЂЪ§ОнгыМлжЕЁЂГЁОАгыФкШнЯрНсКЯЕФЪ§зжОМУаТФЃЪНЁЂаТвЕЬЌЃЌПЊДДШЫРрЩчЛсИќЙуйѓЕФЩњДцЗЂеЙНЎгђгыЪаГЁОМУПеМфЁЃ

ЁЁЁЁгааЇЬсИпгІЖдИїРрЗчЯеЬєеНФмСІ

ЁЁЁЁжњСІЬсЩ§ОМУЗЂеЙШЭадЁЃНшжњЪ§зжЛЏКЭжЧФмЛЏММЪѕЃЌаТЛљНЈФмЙЛГфЗжЗЂЛгКЭЪЭЗХЪ§ОнЕФКьРћМлжЕЃЌНЋШЫСїЁЂЮяСїЁЂаХЯЂСїЁЂзЪН№СїзЊЛЏЮЊЪ§ОнСїЁЂМлжЕСїЃЌЪЕЯжвЊЫиЩшЪЉЙВЯэЁЂЦѓвЕЛЅСЊШкЭЈЁЂПЊЗХаЭЌДДаТЁЂзЪдДгХЛЏХфжУКЭВњвЕПьЫйЩњГЩЃЌНЋвдЭљВњвЕСДЁЂДДаТСДЁЂзЪБОСДЁЂЪ§ОнСДЁЂЙЉгІСДДгДЎСЊДДаТзЊЯђВЂСЊДДаТЃЌЙЙНЈШЋаТЕФВњвЕзщжЏЗНЪНЃЌМгЫйВЛЭЌСьгђМфгаЛњШкКЯЃЌВњЩњОоДѓЕФОМУРЖЏзїгУЁЃДгЖЬЦкПДЃЌаТЛљНЈПЩвдЖдГхвпЧщгАЯьЃЌдквпЧщЗРПиГЃЬЌЛЏЬѕМўЯТЮЊЮШОМУЁЂЮШдіГЄжњСІЃЌТњзуЪ§зжОМУашЧѓЃЛДгГЄдЖПДЃЌРњЪЗЩЯУПвЛДЮДѓЕФЛљДЁЩшЪЉНЈЩшЃЌЖМЛсжњСІВњвЕЗЂеЙЃЌаТЛљНЈвВНЋМЄЗЂИќЖраТашЧѓЁЂДДдьИќЖраТвЕЬЌЃЌЭЦЖЏжаЙњОМУзЊаЭЩ§МЖЃЌжњСІОМУИпжЪСПЗЂеЙЁЃаТЛљНЈНЋГфЗждЫгУаТвЛДњаХЯЂММЪѕЕШИпПЦММЪжЖЮЃЌНјвЛВНжўРЮжаЙњОМУЗЂеЙЕФЛљДЁЃЌдіЧПОМУзЊаЭЖЏСІЃЌЧПЛЏОМУНсЙЙЕФНюЙЧЃЌЗсИЛОМУвЕЬЌФЃЪНЃЌгааЇЬсИпгІЖдИїРрЗчЯеЬєеНЕФЗРгљФмСІЁЂЛжИДФмСІЁЂЪЪгІФмСІКЭЗЂеЙФмСІЃЌШЋУцЬсЩ§ЮвЙњОМУЗЂеЙЕФШЭадЁЃ

ЁЁЁЁжњСІЬсЩ§ЩчЛсЗЂеЙШЭадЁЃЫцзХШЋЧђздШЛЬѕМўБфЛЏКЭОМУЩчЛсдЫааЦЕТЪМгПьЃЌЩчЛсЗчЯеЕФЭЛЗЂадЁЂВЛШЗЖЈадЁЂЙцФЃадЁЂЯЕЭГадЁЂСЌЫјадЁЂёюКЯадЬиеїдНЗЂЭЙЯдЁЃНЈСЂКЭЭъЩЦвдЮЃЯедЄЗРЮЊФПЕФЕФЗчЯежЮРэЬхЯЕЃЌвдПижЦЪТЬЌЮЊФПЕФЕФгІМБЙмРэЬхЯЕКЭвдЙЕЭЈЛЅаХЮЊФПЕФЕФЮЃЛњЙмРэЬхЯЕЃЌДйНјЩчЛсжЮРэЬхЯЕКЭжЮРэФмСІЯжДњЛЏЃЌвбГЩЮЊЕБЮёжЎМБЁЃаТЛљНЈФмЙЛДйНјаХЯЂЛљДЁЩшЪЉНЈЩшКЭаХЯЂзЪдДИпаЇРћгУЃЌжњСІжЧЛлГЧЪаНЈЩшКЭДѓЪ§ОнгІгУЗЂеЙЃЌЙЙНЈГЧЪаДѓФдКЭСьЕММнЪЛВеЃЌИјЯжДњЩчЛсгІМБЙмРэзЂШыСЫаТЕФЛюСІЁЃЭЈЙ§НЈСЂЁАгУЪ§ОнМрВтЁЂгУЪ§ОнЗжЮіЁЂгУЪ§ОндЄОЏЁЂгУЪ§ОнЙмРэЁЂгУЪ§ОнОіВпЁБЕФДДаТЛњжЦЃЌФмЙЛЬсИпЩчЛсКЭГЧЪаЕФЗЂеЙШЭадЃЌЪЕЯжЮЃЛњЧщПіЯТЕФдЫГясЁсЂЁЂНјЭЫдЃШчЃЌЪЙЕУЛљгкЪ§ОнЕФжЧЛлгІМБЙмРэГЩЮЊПЩФмЁЃ

ЁЁЁЁвдаТЛљНЈЙЙжўИпжЪСПЗЂеЙЬхЯЕ

ЁЁЁЁЮЊИпжЪСПЗЂеЙЬсЙЉЛљДЁжЇГХЁЃаТЛљНЈЕФжиЕуЪЧМгЧПеНТдадЁЂЭјТчаЭЛљДЁЩшЪЉНЈЩшЃЌВЛНіПЩвдЗЂЛгДЋЭГЛљНЈЙЬгаЕФзїгУЃЌИќПЩвдЛёЕУБШДЋЭГЛљНЈИќДѓЕФГЫЪ§аЇгІЁЃЕГЕФЪЎАЫДѓвдРДЃЌЮвЙњаТЛљНЈШЁЕУУїЯдГЩаЇЃЌЖдИпжЪСПЗЂеЙЕФжЇГХзїгУе§дкМгПьЪЭЗХЁЃаХЯЂЛљДЁЩшЪЉШЁЕУПчдНЪНЗЂеЙЃЌИпЫйЙтЯЫвбИВИЧШЋЙњЫљгаГЧЪаЁЂЯчеђвдМА99%вдЩЯЕФааеўДхЃЌ4GЭјТчгУЛЇГЌЙ§12вкЁЃШкКЯЛљДЁЩшЪЉжњЭЦзЊаЭЩ§МЖЕФзїгУШевцЭЙЯдЃЌжЧЛлГЧЪаНЈЩшТЗОЖИќМгЧхЮњЃЌаХЯЂММЪѕЛ§МЋИГФмГЧЪаОЋЯИЛЏЙмРэЁЃДДаТЛљДЁЩшЪЉгаСІжЇГХСЫПЦбЇММЪѕбаОПЃЌЙњМвжиДѓПЦММЛљДЁЩшЪЉдкПЦММДДаТКЭОМУЗЂеЙжаЗЂЛгСЫв§СьзїгУЁЃвдаХЯЂЛљДЁЩшЪЉЮЊДњБэЕФаТаЭЛљДЁЩшЪЉЬсЙЉЕФИќЖрЪЧЭјТчаЇгІЁЂЦНЬЈаЇгІКЭИГФмаЇгІЃЌЮЊаТММЪѕЁЂаТВњЦЗЁЂаТФЃЪНЁЂаТвЕЬЌЕФДѓСПгПЯжЬсЙЉСЫМсЪЕЛљДЁЁЃ

ЁЁЁЁЮЊИпжЪСПЗЂеЙЬсЙЉНсЙЙЖЏСІЁЃаТЛљНЈжЎЁАаТЁБЃЌдкгкЫќЙЙжўЦ№аТЕФНсЙЙадСІСПЃЌвдЪ§ОнЩњВњвЊЫиЮЊЧЃв§ЃЌвдЁАЪ§зжВњвЕЛЏЁЂВњвЕЪ§зжЛЏЁБЮЊжїЯпЃЌГфЗжЗЂЛгЪ§зжЖдОМУЗЂеЙЕФЗХДѓЁЂЕўМгЁЂБЖдізїгУЃЌЖдВњвЕСДНјааИФдьЃЌЪЕЯжОЋзМИажЊЁЂдкЯпДІРэКЭжЧФмОіВпЃЌгажњгкЭЛЦЦВњвЕЗЂеЙЦПОБЃЌЭЦЖЏНЈСЂаТЕФЭЖШкзЪЛЗОГЃЌХрг§аТЕФЗўЮёгыЯћЗбЃЌЪЕЯжОМУдіГЄЖЏСІЛњжЦгЩДЋЭГЕФвЊЫиЧ§ЖЏЁЂЭЖзЪЙцФЃЧ§ЖЏЯђДДаТЧ§ЖЏзЊаЭЃЌХрг§ОМУдіГЄаТЖЏФмЁЃбаОПБэУїЃЌЪ§зжЛЏГЬЖШУПЬсИп10%ЃЌШЫОљGDPдіГЄ0.5%жС0.62%ЁЃаТЛљНЈЭЦЖЏИїРраХЯЂЁЂСїСПЩЯЩ§ЕНЪ§ОнзЪВњЕФИпЖШЃЌНјЖјНшжњЯпЩЯгыЯпЯТЁЂШэМўгыгВМўЁЂжЦдьгыЗўЮёЁЂВњЦЗгыЗўЮёЁЂСїСПгыЪ§ОнЁЂГЁОАгыФкШнЯрНсКЯЃЌАбЬѕПщЗжИюЕФММЪѕеХСІЁЂЦѓвЕБпНчЁЂЩЬвЕНЎгђЁЂВњвЕНчЯоЙсЭЈЦ№РДЃЌаЮГЩВњвЕПчНчШкКЯЁЂЦѓвЕЛЅСЊШкЭЈЁЂЩЬвЕНсЙЙдйдьЁЂММЪѕМЏГЩгІгУЕФЗЂеЙЬЌЪЦЃЌНјЖјбмЩњГіШЋаТЕФВњвЕЁЂвЕЬЌЁЂЩЬвЕФЃЪНЃЌЪЕЯжВњвЕОМУДгЯпаддіГЄЕНжИЪ§діГЄЕФЩ§МЖЁЃ

ЁЁЁЁжЇГХЁАаТОМУЁБЁЂЪЭЗХЁАаТЖЏФмЁБ

ЁЁЁЁЕБЧАЃЌаТЛљНЈШчКЮЪЕЯжШЋЙњКЯРэВМОжЁЂПчгђЭГГяЯЮНгЃЌШчКЮКЯРэВтЫуашЧѓЁЂЧаЪЕБЃжЄЪЕаЇЁЂГЄаЇГжајдЫгЊЃП

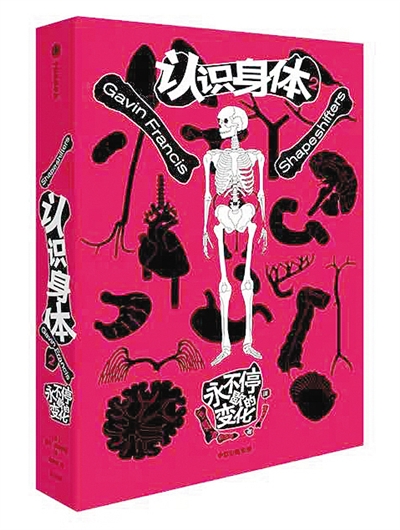

ЁЁЁЁзіКУаТЛљНЈЁАШэгВЭЌВНЁБЁЂаЕїЁЂЛЅДйЗЂеЙЕФЖЅВуЩшМЦЁЃЯТДѓЦјСІЭЦНјНтОіГЄЦквдРДРЇШХЮвЙњЕФВйзїЯЕЭГЁЂЪ§ОнПтЕШЛљДЁШэМўвдМАЙЄвЕШэМўЁЂИпЖЫгІгУШэМўзджїДДаТФмСІВЛзуЕФЁАПЈВБзгЁБЮЪЬтЁЃДѓСІНтОіЮвЙњДѓЪ§ОнЁЂШЫЙЄжЧФмЁЂжЧФмжЦдьЁЂЪ§зжОМУЕШСьгђКЫаФКЭЙиМќФЃаЭЁЂЫуЗЈФмСІВЛзуЕФЮЪЬтЁЃзХСІЭЛЦЦЮвЙњОМУЩчЛсЗЂеЙЕФжЮРэЬхжЦЁЂЗЈТЩЗЈЙцЁЂжЦЖШЙцЗЖЁЂЪаГЁЛњжЦЁЂЩЬвЕЙцдђЕШЮоаЮЁАШэЛљНЈЁБЦПОБЁЃ

ЁЁЁЁзіКУаТЛљНЈжаеўИЎгыЪаГЁЙиЯЕЕФжЦЖШЩшМЦЁЃаТЛљНЈвЊМсГжЁАеўИЎв§ЕМЁЂЪаГЁжїЕМЁЂЦѓвЕЯШааЁБЁЃеўИЎгІИќЖрзїЮЊЗЂеЙЗНЯђв§ЕМепКЭЗЂеЙЛЗОГЪиЛЄепЃЌПЊеЙПЦбЇЙцЛЎЁЂЭГГяВМОжЃЌЯТДѓЦјСІгХЛЏеўВпЛЗОГЁЂжЦЖШЛЗОГЃЌДйНјКЭЮЌЛЄЙЋЦНОКељЃЌЬсИпМрЙмЫЎЦНЃЌЬсЙЉгааЇаХЯЂЗўЮёЁЃЪаГЁзїЮЊаТЛљНЈЕФзЪдДжїЕМепКЭМлжЕЪЙФмепЃЌгІИљОнЪаГЁашЧѓздааХфжУаавЕзЪдДвЊЫиЃЌЮЊЦѓвЕгЊдьСМКУЛЗОГВЂЭЦЖЏЯрЙиВњвЕНЁПЕЗЂеЙЁЃ

ЁЁЁЁзіКУаТЛљНЈЯюФПЕФашЧѓЗжЮігыПЦбЇВтЫуЁЃПЊеЙаТЛљНЈЯюФПНЈЩшгІМсГжашЧѓЕМЯђЁЂЮЪЬтЕМЯђЁЂФПБъЕМЯђЃЌДгНтОіЕБЧАжаЙњОМУЩчЛсЗЂеЙУцСйЕФзюЦШЧаЮЪЬтШыЪжЃЌПЦбЇПЊеЙЯюФПашЧѓЗжЮігыВтЫуЃЌЪЕЯжДгЁАеНТдФПБъЁБЕНЁАвЕЮёгІгУФПБъЁБЕНЁАЯЕЭГНЈЩшФПБъЁБЕФПЦбЇЭЦбнЩшМЦЃЌСЂзуОМУЁЂЪЪгУЁЂЯШНјЁЂИпаЇЃЌзпЕЭГЩБОЁЂИпаЇвцЕФаТЛљНЈЗЂеЙЕРТЗЃЌЯђЙуДѓШЫУёШКжкЬсЙЉгУЕУЦ№ЁЂгУЕУКУЕФЩшЪЉгыЗўЮёЁЃ

ЁЁЁЁзіКУаТЛљНЈЕФЪ§ОнИГФмКЭГЄаЇдЫгЊЁЃвЊГфЗжЗЂЛгаТвЛДњаХЯЂММЪѕЖдДЋЭГЛљДЁЩшЪЉЕФИГФмгыЬсЩ§зїгУЃЌМгЫйЙЙНЈвдЪ§ОнЮЊЙиМќвЊЫиЕФШкКЯадЛљДЁЩшЪЉЃЌвдЪ§ОнЕФГЉЭЈСїЖЏЁЂПЊЗХЙВЯэКЭЗКдкШкКЯЃЌЕЙБЦЩчЛсЙмРэЬхжЦЁЂжЮРэНсЙЙЁЂЙЋЙВЗўЮёЁЂВњвЕВМОжИќМгКЯРэгХЛЏЁЂЭИУїИпаЇЃЌДпЩњЪ§зжОМУаТФЃЪНЁЂаТвЕЬЌЁЂаТВњвЕЁЃвЊЭЦЖЏаТЛљНЈЙмРэЛњжЦДДаТЁЂзЪБОдЫзїДДаТЁЂдЫгЊФЃЪНДДаТЃЌаЮГЩаТЛљНЈжЇГХЁАаТОМУЁБЁЂЪЭЗХЁАаТЖЏФмЁБЕФеИаТОжУцЁЃ

ЁЁЁЁ ЃЈзїепЃКЕЅжОЙуЃЌЯЕЙњМваХЯЂжааФаХЯЂЛЏКЭВњвЕЗЂеЙВПжїШЮЁЂЙњМвДѓЪ§ОнЗЂеЙзЈМвзЩбЏЮЏдБЛсУиЪщГЄЃЉ

ЁС

ЁС