ЎЎЎЎұҫОДЧчХЯЈЁЧуЈ©ҝҙНыЛО¶чИЩПИЙъЎЈ

С§ИЛРЎҙ«

ЎЎЎЎЛО¶чИЩЈ¬1937ДкЙъЈ¬ЙҪОчМ«ФӯИЛЈ¬Чжј®ЙҪОчЖҪТЈЈ¬ҪМУэК·С§јТЈ¬ФЪЦР№ъҪьПЦҙъҪМУэК·ЦРөДҪМУэИЛОпЎўИХұҫЗЦ»ӘҪМУэК·ЎўөШ·ҪҪМУэК·ЦҫБмУтЧчіцБЛҝӘНШРФСРҫҝЎЈ1961ДкұПТөУЪәУұұҙуС§Ј¬1980ДкөчИлЦРСлҪМУэҝЖС§СРҫҝЛщЈ¬ПИәуИОЦРСлҪМУэҝЖС§СРҫҝЛщҪМУэК·СРҫҝКТЦчИОЎўС§КхОҜФұ»біЈОсОҜФұЈ¬И«№ъҪМУэҝЖС§өЪТ»Ўў¶юЎўИэҪм№ж»®БмөјРЎЧйҪМУэК·С§ҝЖЖАТйЧйіЙФұЈ¬№ъјТРВОЕіц°жЧЬКрөЪБщҪмЎ°№ъјТНјКйҪұЎұәНөЪ¶юЎўИэҪмЎ°И«№ъҪМУэНјКйҪұЎұЖАСЎОҜФұ»бОҜФұЈ¬ЦР№ъөШ·ҪҪМУэК·ЦҫСРҫҝ»бёұ»біӨјжС§КхҪ»БчОҜФұ»бАнКВіӨЈ¬ЦР№ъҪМУэС§»бАнКВЈ¬СоПНҪӯҪМУэЛјПлСРҫҝ»бАнКВіӨЈ¬ЦР№ъ¶«·ҪОД»ҜСРҫҝ»бМЁНеОД»ҜСРҫҝ·Ц»бёұ»біӨЈ¬ПгёЫ№ъјКҪМУэҪ»БчЦРРДЎ¶ҪМУэАнВЫСРҫҝУлКөјщЎ·ФУЦҫС§КхОҜФұ»бёұЦчИООҜФұЈ¬ИХұҫ№гөәҙуС§ҪМУэС§ІҝҝНЧщСРҫҝФұЈ¬әЈДПКЎЩЩЦЭЕ©ҙеЙзЗшҙуС§№ЛОКЎЈЦчТӘЦшЧчУРЎ¶кМСфіхҙ«Ў·Ў¶БәКюдйДкЖЧЎ·Ј»ЦчұаЎ¶кМСфіхИ«јҜЎ·Ў¶ИХұҫЗЦ»ӘҪМУэИ«К·Ў·Ў¶ЦР№ъҪьПЦҙъҪМУэјТПөБРСРҫҝЎ·әНЎ°ЦР№ъөШ·ҪҪМУэК·СРҫҝҙФКйЎұөИЎЈ

ЎЎЎЎјёҙОІОјУ№ъјКС§КхҪ»БчЈ¬өұОТҪйЙЬЧФјәөД№ӨЧчөҘО»КЗЦР№ъҪМУэҝЖС§СРҫҝФәЈЁФӯЦРСлҪМУэҝЖС§СРҫҝЛщЈ©КұЈ¬¶Ф·Ҫ¶ј»бОКЈәЎ°ИПК¶ЛО¶чИЩАПКҰВрЈҝЎұ

ЎЎЎЎФхДЬІ»ИПК¶ДШЈҝ1988Дк7ФВОТөҪұұҫ©ІОјУЎ¶МХРРЦӘИ«јҜЎ·ЈЁҙЁҪМ°жЈ©ұајӯ№ӨЧчЈ¬ҫӯіЈФЪЦРСлҪМУэҝЖС§СРҫҝЛщ°м№«ВҘәННјКй№ЭАпУцөҪТ»О»ЦРДкИЛЈ¬ЛыҫНКЗЛО¶чИЩЎЈТтОӘЛыөұКұЧцкМСфіхСРҫҝЈ¬јУЙПМХРРЦӘУлкМСфіхөДМШКв№ШПөЈ¬ОТГЗЦрҪҘКмПӨЖрАҙЎЈ2004ДкәуЈ¬ОТёъЛО¶чИЩФЪТөОсЙПөДҪ»Нщёь¶аБЛЈ¬ОТЦчұаЎ¶20КАјНЦР№ъҪМУэјТ»ӯҙ«Ў·Ј¬ЛыЧчОӘ№ъДЪСРҫҝкМСфіхөДИЁНюЧЁјТЈ¬К®·ЦАЦТвөШІОУлұаРҙБЛЎ¶кМСфіх»ӯҙ«Ў·ЎЈ

ХчіМ

ЎЎЎЎ1937Дк7ФВ7ИХЈ¬ИХұҫИлЗЦ»ӘұұЈ¬ЛО¶чИЩіцЙъФЪЙҪОчКЎМ«Фӯё®ЈЁҪсМ«ФӯКРЈ©РУ»ЁБлёҪҪьөДІ©°®ТҪФәЎЈёёЗЧКЗТ»Гы№Е¶ӯЙМЈ¬ХМТеКиІЖЎўАЦЙЖәГК©Ј¬І»ЙЩИЛФЪЛыөДЧКЦъПВЗуС§ЎўБўТөЈ¬ІОҫь»тІОјУёпГьЎЈЛжЧЕДпЧУ№ШХҪТЫөДК§АыЈ¬М«ФӯКРГс·Ч·ЧіцЧЯМУДСЈ¬сЯсЩЦРөДЛО¶чИЩІ»өГІ»УЙДёЗЧҙш»ШөҪЧжј®ЖҪТЈПШіЗЎЈ

ЎЎЎЎ1944ДкЈ¬ЛО¶чИЩЛжДёЗЧЦШ»ШМ«ФӯЈ¬ФЪОчСтКРРЎС§Іе°аЙП3Дкј¶ЎЈҝ№ХҪКӨАыәуЈ¬ЛыЧӘС§өҪМхјюҪПәГөДРЈОҫУӘРЎС§ҫН¶БЈ¬ЦұЦБұПТөЈ¬РЈіӨКЗұұЖҪЕ®ЧУКҰ·¶ҙуС§ұПТөөДСо°ожВЕ®КҝЎЈёёЗЧЖЪНы¶щЧУҙУРЎ¶®өГТ»өгҫӯУӘЦ®өАЈ¬ЛщТФ°ІЕЕЙПРЎС§өДЛО¶чИЩВфұЁЎўВфПгСМЎЈУЪКЗЈ¬ГҝМмЦРОзЈ¬ЛО¶чИЩ¶ј»бЕъ·ў100ХЕөұИХұЁЦҪЈ¬Т»В·ҪРВфЈ¬Т»°г°лРЎКұВфНкЎЈө«әуАҙөДҫӯАъЦӨГчЈ¬ЛО¶чИЩТ»ұІЧУГ»УРҫӯјГН·ДФЈ¬іЈіЈіФҝчЙПөұЎЈ

ЎЎЎЎ1951ДкЈ¬ЛО¶чИЩТФөЪ¶юГыөДіЙјЁҝјИлМ«ФӯіЙіЙЦРС§ЎЈіЙіЙЦРС§ҙҙҪЁУЪ1924Дк9ФВЈ¬ФшТФЎ°ЧФБҰЗЪјуЎўКҰЧКРЫәсЎў№ЬАнСПёсЎўҪМС§ҫ«БјЎұтгЙщИэҪъЎЈ

ЎЎЎЎ1957ДкЈ¬ҙуС§јхЙЩХРЙъИЛКэЈ¬ВјИЎВКҪцОӘ42%Ј¬іЙОӘ1966ДкЗ°ЦР№ъёЯөИѧУХРЙъВјИЎВКЧоөНөДДк·ЭЎЈЛО¶чИЩЗЎЗЎІОјУБЛХвҙОёЯҝјЈ¬ёьФгёвөДКЗЈ¬ҝјКФКұЛыН»·ўјұІЎЈ¬ёЯЙХ40.5ЎжЈ¬ө«ЦХТтұёҝјід·ЦЈ¬ІўОҙёРөҪМ«ҙуДС¶ИЈ¬ұ»МмҪтКҰ·¶С§ФәЦРОДПөВјИЎЎЈ

ЎЎЎЎҙЛКұөДЛОјТТтёёЗЧФвУцІ»°ЧЦ®Ф©Ј¬јТҫіЛҘВдЎЈЛО¶чИЩЙПС§өД»ріөЖұЗ®Т»ЦұГ»ЧЕВдЈ¬ДёЗЧІ»өГІ»ФЪјТЦР·ӯіцТ»ёұөұДкҙУИХұҫИЛКЦАпКХ№әөДҫьУГНыФ¶ҫөЈ¬»»»Ш20ҝйЗ®Ј¬ІЕҪвБЛИјГјЦ®јұЎЈ

ЎЎЎЎЛО¶чИЩұгіЛЧшХвМЛАҙЦ®І»ТЧөДБРіөМӨЙПБЛИЛЙъРВХчіМЎЈ

ЎЎЎЎҙуС§ЖЪјдЈ¬ЛО¶чИЩҫцРДәГәГС§П°Ј¬ПЈНыҪ«АҙУРТ»·¬ЧчОӘЎЈІ»РТөДКЗЈ¬ҙУ1957ДкҪшРЈөҪ1961ДкұПТөЈ¬ХюЦО·зіұҙЛЖрұЛ·ьЈ¬ХэіЈөДҪМС§ЦИРтДСТФО¬іЦЈ¬С§РЈГыіЖТІУЙМмҪтКҰ·¶С§ФәЎ°ФҫҪшЎұОӘЎ°МмҪтКҰ·¶ҙуС§ЎұЈЁУлПЦФЪөДМмҪтКҰҙуОЮ№ШЈ©Ј¬әуФЩёДОӘЎ°әУұұҙуС§ЎұЈ¬РЈЦ·јё¶И°бЗЁЎЈ

ЎЎЎЎІ»№эЈ¬№ЛЛжПИЙъөИТ»ЕъДкЧКҪПёЯөДАПҪІКҰЎўАПҪМКЪөДҝОіМЈ¬»№КЗИГЛО¶чИЩКЬТж·ЛЗіЈ¬ЛыЧФјәТІіЛ»ъЙжБФБЛІ»ЙЩЦРНвГыЦшЎЈұПТөКұЈ¬Лыұ»·ЦЕдөҪМмҪтКРјЖ»®ОҜФұ»бЈ¬ө«ТтПЈНыДЬИҘҝјСРҫҝЙъЈ¬Ў°ДСТФ°ІРДұҫЦ°ЎұЈ¬ұ»ЦШРВ·ЦЕдөҪМмҪтКРәмЗЕЗшҪМУэҫЦЛщКфөДТ»ЛщЦРС§ҪМКйЎЈ

ЎЎЎЎ1980Дк12ФВЈ¬ФЪЦРС§ҪМС§ёЪО»№ӨЧч19ДкәуЈ¬ЛО¶чИЩКЦіЦТ»ХЕұұҫ©КРізОДЗшҪМУэҫЦөчБоЈ¬өҪЙиФЪҪМУэІҝҙуФәәмРЗВҘ¶юВҘөДЦРСлҪМУэҝЖС§СРҫҝЛщИЛКВҙҰұЁөҪЈ¬КөПЦБЛГОГВТФЗуөДЩнФёЈ¬ЧЯЙПБЛЧФјәРДТЗөДСРҫҝЦ®В·ЎЈ

ЎЎМҪЛч

ЎЎЎЎөҪЦРСлҪМУэҝЖС§СРҫҝЛщәуЈ¬ЛО¶чИЩұ»·ЦЕдөҪҪМУэК·СРҫҝКТЈ¬өұКұХвАпөДЦчТӘСРҫҝ·ҪПтКЗЎ°РВЦР№ъҪМУэЎұЈ¬ұаЧ«РВЦР№ъҪМУэҙуКВјЗЎЈЖріхЈ¬ЛО¶чИЩЦ»ёЙТ»Р©БЩКұұ»ЧҘІоөДКВЗйЈ¬ЖдЦР°ьАЁЛСјҜЎўХыАнұајӯЎ¶МХРРЦӘҪМУэОДјҜЎ·Ў¶СоПНҪӯҪМУэОДјҜЎ·өИЎЈ

ЎЎЎЎҫӯ№эТ»¶ОКұјдЈ¬ТС№эІ»»уЦ®ДкөДЛО¶чИЩЦрҪҘХТөҪБЛЧФјәёРРЛИӨөДСРҫҝ·ҪПтЈ¬ЛыПИФЪО»УЪәНЖҪГЕөДНјКй№Э·ӯФД№ЭІШЧКБПЈ¬ҙп°лДкЦ®ҫГЈ¬ЛжәуҝӘКјУРјЖ»®өШЧЯ·Гұұҫ©өИөШГс№ъКұЖЪҪМУэОД»ҜҪзГыИЛЈ¬З°әу·СКұФјБҪДкЎЈ

ЎЎЎЎұЛКұЈ¬ЦР№ъЙзҝЖФәҪьҙъК·СРҫҝЛщХэФЪҝӘХ№Гс№ъҙуКВјЗәНГс№ъИЛОпҙ«өДПоДҝЈ¬ЛО¶чИЩ¶аҙОЗ°ИҘБЛҪвЗйҝцЈ¬ТІУлёь¶аС§ХЯУРБЛГЬЗРҪ»НщЎЈІ»ҫГЈ¬ҪМУэК·СРҫҝКТУЦ°ІЕЕЛО¶чИЩИҘІОјУЦР№ъИЛГсҙуС§ЗеК·СРҫҝЛщөДЎ°ЦРЗаДкЗеК·СРҫҝ°аЎұҪшРЮЎЈЛыөДС§КхКУТ°ЦрҪҘҝӘА«Ј¬СРҫҝ·ҪПтҪҘҪҘГчОъЈ¬ҫхөГЎ°Гс№ъҪМУэК·ЎұКЗТ»ёцәЬУРҝӘ·ўјЫЦөЗТҙуУРЧчОӘөДСРҫҝБмУтЎЈ

ЎЎЎЎәуҫӯЛщЎўКТБҪј¶БмөјН¬ТвЈ¬ЛО¶чИЩҝӘКјКФЧЕЧцТ»Р©ҝЪКцК··ҪГжөД№ӨЧчЈ¬ЛыКЧПИ¶ФБәКюдйПИЙъҪшРРБЛ·ГОКЈ¬ҪУЧЕ·ГОКБЛёХёХҙУМЁНе·ө»ШҙуВҪөД·¶КЩҝөПИЙъЈ¬»№ПИәуөЗГЕ°Э·ГБЛөұКұҪЎФЪөДЦо¶аОД»ҜҪМУэҪзГыјТЈ¬ЖдЦР°ьАЁТ¶КҘМХЎўПДСЬЎўСфәІуПЎўЦЬ№ИіЗЎўАЧҪаЗнЎўәъ?ЗаЎўіВәЧЗЩЎўВҘККТДЎўёЯ¶ыЛЙЎўВЮұюЦ®ЈЁНў№вЈ©ЎўАоҫ°әәЎўАоТ»ГҘЎўОвББЖҪЎўБОМеИКЎўОвҫхЕ©ЎўІЬЫ»ЎўЕЛДоЦ®ЎўіЈКйәиЎўіВЦҫЗұЎў¶ВКціхЎўФ¬І®йФЎўАоКАІДЎўОәУАЗеЎўИОұҰПйөИЎЈ

ЎЎЎЎТтОӘ¶аКЗУлОДМіҫЮлў»тС§ҪзкИЛЮЎ°Гж¶ФГжЎұЈ¬ЛщТФХвР©Ў°ЗАҫИРФЎұөД·ГМёОӘЛО¶чИЩәуАҙөДСРҫҝ№ӨЧчМṩБЛҙУёРРФИПК¶өҪАнРФЛјҝјөД»щҙЎЎЈҫӯ№э·ҙёҙЛјПл¶·ХщЈ¬ЛО¶чИЩҫц¶ЁҫЫҪ№ДҝұкЈ¬УВёТҙіҪшөұКұЙРКфЎ°ҪыЗшЎұөДБәКюдйУлкМСфіхСРҫҝЎЈ

ЎЎЎЎөұКұЈ¬УРТ»јюКВТэЖрБЛҪМУэІҝБмөјөДЧўТвЈ¬јҙМЁНеҙуС§НјКй№Э№ЭіӨ·¶КЩҝөҪМКЪҙУМЁНеИЖөАГА№ъУлИХұҫЈ¬·ө»ШҙуВҪ¶ЁҫУЈ¬БўјҙКЬөҪөЛРЎЖҪөДҪУјыЎЈ·¶КЩҝөАҙҫ©І»өҪТ»ЦЬЈ¬ЛО¶чИЩҫНИҘДҫйШөШЖдЧЎЛщҪшРРБЛ·ГОКЈ¬ІўХчөГН¬ТвЈ¬ҙрУҰОӘЛыСЎұаТ»ұҫЎ¶·¶КЩҝөҪМУэОДјҜЎ·ЎЈ

ЎЎЎЎХвјюКВЛО¶чИЩГ»УРПтөҘО»БмөјЗлКҫЈ¬ҙтЛгЛҪПВј·іцКұјдЧФјәЧцЎЈУЙУЪКұјдГ»УРұЈЦӨЈ¬Ҫш¶ИҪПВэЈ¬·¶КЩҝөөД¶щЧУЎўХЬС§јТ·¶б·ДкУлЛО¶чИЩјыГжКұСҜОКҪшХ№ЗйҝцЎЈөГЦӘЛО¶чИЩГ»УРКұјдұЈХПЈ¬·¶б·ДкҫНПт·¶КЩҝөөДС§ЙъАоИс·ҙУіЈ¬ПЈНыЦРСлҪМҝЖЛщДЬОӘЛО¶чИЩЧцХвјюКВЎ°ҝӘВМөЖЎұЎЈ

ЎЎЎЎАоИсЦӘөАәуК®·ЦЦШКУЈ¬ЛжјҙРҙРЕёшКұИОҪМУэІҝІҝіӨөДәО¶«ІэЈ¬ПЈНыЦРСлҪМҝЖЛщОӘЛО¶чИЩҙҙФмМхјюЈ¬ЧҘҪфКұјдНкіЙЎ¶·¶КЩҝөҪМУэОДјҜЎ·Т»КйөДСЎұаЎЈХэКЗНЁ№эҙЛКВЈ¬ЦРСлҪМҝЖЛщІ»ФЩСПёс¶ҪІмЛО¶чИЩҙУКВГс№ъҪМУэИЛОпөДСРҫҝБЛЈ¬ОЮРОЦРОӘЛыСРҫҝБәКюдйәНкМСфіхҙтҝӘБЛТ»ЙИҙ°ЎЈ

ЎЎЎЎҫӯ№эЙоИлСРҫҝЈ¬ЛО¶чИЩИП¶ЁБәКюдйКЗТ»О»ЦВБҰУЪәлСпЦР№ъҙ«НіОД»ҜөД°®№ъС§ИЛЈ¬КЗТ»О»ЧҝФҪоЈЦЗөДЛјПлјТЈ»кМСфіхКЗТ»О»ҫЯУРКАҪзУ°ПмөДЦВБҰУЪЙз»бёДёпФЛ¶ҜөДҪМУэјТЎЈөұКұЈ¬ХвСщөДИПК¶ҙуУРГ°·ёЦ®ПУЎЈ

ЎЎЎЎҙУ1984Дк3ФВЖрЈ¬ЛО¶чИЩЗ°әу·ГОКБәКюдйЖЯ°ЛҙОЈ¬ІўУлЛыөДБҪёц¶щЧУҪЁБўГЬЗРБӘПөЎЈЛыЦБҪсИФјЗөГБәКюдйөДЎ°УпіцҫӘИЛЎұЈәЦР№ъөДОКМв№йёщөҪөЧКЗТ»ёцИзәОК№ЦР№ъИЪИлКАҪзРФПЦҙъОДГчМеПөөДОКМвЈ¬Ў°НкіЙЙз»бёДФмөД№ӨіМјҙҪМУэЎұЎЈБәКюдйФЪЙҪ¶«ЧЮЖҪөДПзҙеҪЁЙиКөСйҫНКЗід·Цөч¶ҜБЛҪМУэБҰБҝЈ¬ТФНЖ¶ҜЙз»бөДАсЛЧёДёпЎўЙъІъёДҪшЎўПШХюёДёпЎЈУҰёГЦёіцөДКЗЈ¬ФЪДЗСщТ»ёцХюЦО»мВТЎўҪЧј¶С№ЖИЙоЦШЎў№ъјТЦчИЁөГІ»өҪұЈХПөДЙз»бёсҫЦПВЈ¬ЖуНјТФҪМУэөДБҰБҝҙУёщұҫЙПёДФмЦР№ъЈ¬Ц»КЗТ»ЦЦТ»ПбЗйФёөДАнПл»Ҝ№№ПлЎЈ

ЎЎЎЎө«КЗЈ¬ИОәОИЛ¶јОЮ·Ё·сИПЈ¬БәКюдйИ·КөКЗЦР№ъПЦҙъК·ЙПТ»ёцҫЯУРХжЗйКөёРөД°®№ъЛјПлјТЎЈЛыТ»ЙъҙУКВИЛАа»щұҫОКМвөДЛјҝјЈ¬¶шЗТҙУАҙІ»ОЁЙПЎўІ»ОЁКйЎўІ»ОЁөдЎЈФЪИОәОёЯС№ПВЈ¬Лы¶јұьіЦЧЕЧФјә¶АБўөДИЛёсәНјыҪвЎЈ

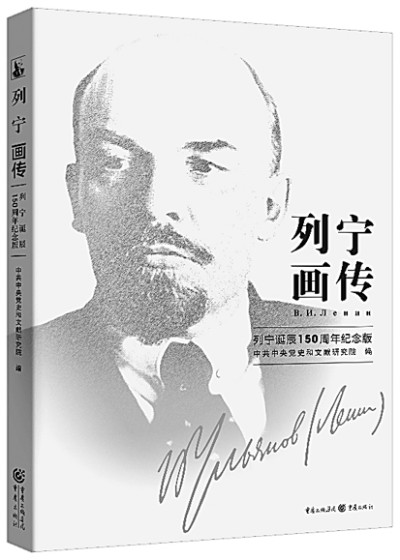

ЎЎЎЎҙУАъК·КөјКіц·ўСРҫҝЖАјЫБәКюдйХвСщөДЛјПлјТЎўҪМУэјТКЗС§КхҪзөДТ»ПојиҫЮИООсЎЈФЪБәКюдйөДЦ§іЦПВЈ¬ЛО¶чИЩСЎұаіц°жБЛЎ¶БәКюдйҪМУэОДјҜЎ·ЈЁ°ьАЁЎ¶БәКюдйЦшЧчДкЖЧЎ·Ј©Ј¬УЪ1987Дкіц°жЎЈ

ЎЎЎЎБәКюдйНнДкФшЗЧұКМвРҙЎ°АӘИ»ҙ󹫣¬ОпАҙЛіУҰЎұөДМх·щЛНёшЛО¶чИЩЎЈФЪОӘЛО¶чИЩұајӯөДЎ¶БәКюдйҪМУэОДјҜЎ·ЛщРҙЎ°ЦшХЯРтСФЎұЦРЈ¬ЛыРҙөАЈәЎ°КАИЛТФС§ХЯҝҙҙэОТЈ¬·ЗОТЛщФёҪУКЬЎЈИзЖдҝҙОТКЗЧФУРЖдЛјПлөДИЛЈ¬¶шЗТКЗТ»ЙъЧЬұҫЧЕЧФјәөДЛјПлК¶јы¶ш»эј«РР¶ҜөДИЛЈ¬ДЗұгКЗЧоәГІ»№эБЛЎЈИзОТФЪЎ¶ИЛРДУлИЛЙъЎ·ЦРФшЛөГчЈ¬ОЁКҘИЛОӘДЬјщРРҫЎРФЎЈОТТ»ПтТвЖшіРөұЈ¬Т»ЙъРРКВҙГАЫ¶аТУЎЈЧФТФОӘҪГИ»І»ИәЈ¬ё©СцОЮАўЈ¬КЗІЎНҙЛщФЪЎЈЎұХвР©ҙҰКАёсСФУлЧФОТЖАјЫОӘИ«ГжИПК¶БәКюдйМṩБЛЧоУРјЫЦөөДІОҝјЎЈ

ЎЎЎЎ1985Дк9ФВЈ¬кМСфіхУҰКұИОИ«№ъИЛҙуіЈОҜ»бёұОҜФұіӨөДЦЬ№ИіЗСыЗлЈ¬Кұёф35Дкәу»Ш№ъ·ГОКЈ¬ТэЖрЙз»б№г·ә№ШЧўЎЈИ«№ъИЛҙуіЈОҜ»бҪМҝЖОДОАОҜФұ»бёәФрИЛҪЁТйЛО¶чИЩ¶ФкМСфіхЧчПөНіИ«ГжСРҫҝЎЈ

ЎЎЎЎУЪКЗЈ¬ЛО¶чИЩҪ«ТФкМСфіхУлБәКюдйОӘЦРРДөДЎ°ЈЁ¶юК®КАјНЈ©¶юЎўИэК®ДкҙъөДЖҪГсҪМУэУлПзҙеҪЁЙиФЛ¶ҜЎұөДСРҫҝМбЙПИХіМЈ¬ІўЦұҪУУлкМСфіхКйРЕАҙНщЈ¬ХчјҜК·БПЎЈ

ЎЎЎЎ1987Дк7ФВЈ¬кМСфіхөЪ¶юҙО»Ш№ъЈ¬ЛО¶чИЩУЪ7ФВ6ИХУлЛыөЪТ»ҙОјыГжЈ¬ІўЕгН¬Дк№эҫЕС®өДЛыөЗГЕ°Э·ГБәКюдйЈ¬УРЧЕ70ДкҪ»ТкөДБҪО»КАјНАПИЛЈ¬ҝзФҪКұҝХУЦПаҫЫФЪТ»ЖрЈ¬ЛыГЗіӨКұјдҪфОХЛ«КЦЎўҙЩПҘҪ»БчЎўКг·ўёРҝ®ЎЈ

ЎЎЎЎёьИГЛО¶чИЩёР¶ҜөДКЗЈ¬ЧФјәЛщЧцөДСРҫҝУРБЛјЫЦөЈәЛыГЗ¶јКЗЦРОчОД»ҜјИПаіеН»УЦПаИЪәПөДІъ¶щЎЈЛыГЗ¶јКЗФЪЦР№ъПЦҙъК·ЙПҫЯУРЦШТӘУ°ПмөДЛјПлјТЎўКөјщјТЎўҪМУэјТЎЈЛыГЗФЪҪМУэЛјПлУлҪМУэКөСй·ҪГжЛщЧчіцөД№ұПЧ¶јФзТСі¬ФҪБЛ№ъҪзЎЈЛыГЗұПЙъОӘЦ®·Ь¶·өДТ»ёц№ІН¬Дҝұк¶јКЗҫИНцНјҙжЈ¬ХсРЛГсЧеЈ¬ОӘЦР»ӘГсЧеөДЗҝКў¶ш·Ь¶·І»ПўЎЈ

ЎЎЎЎ1988Дк4ФВЈ¬ЛО¶чИЩЛжИ«№ъИЛҙуіЈОҜ»бҪМҝЖОДОАОҜФұ»бЧйЦҜөДҙъұнНЕіц·Г·ЖВЙұцЎЈФЪІОјУВнДбАӯОчАК№ъјКПзҙеёДФмС§ФәөДС§КхМЦВЫ»бКұЈ¬ЛыУлкМСфіхФЩҙОјыГжЎЈкМСфіхМШұрЗҝөчЈ¬Ў°Т»°гТвТеЙПөДҪМУэёЕДоЈ¬І»ЧгТФёЕАЁОТөДЛјПлКВТөЎұЈ¬ТвФЪЗҝөчЖдұПЙъЛщҙУКВөДЖҪГсҪМУэУлПзҙеёДФмФЛ¶ҜКЗҪ«ҪМУэУлОДТХЎўЙъІъЎўҪЎҝөЎўЧФЦОХвЛДҙуИООсБ¬ЛшНЖҪшЈ¬ТФЕаСшЖҪГсөДЦӘК¶БҰЎўЙъІъБҰЎўҪЎҝөБҰЎўНЕҪбБҰЈ¬ТФЖЪИ«ГжМбёЯЕ©ГсөДЙъ»оЦКБҝЎЈ

ЎЎЎЎФЪХвҙО»бјыЦРЈ¬кМСфіхЙоЗйөШұнКҫЈ¬Ў°ДгГЗөДөҪАҙЈ¬·ҙУіБЛөЛРЎЖҪПИЙъБмөјЦР№ъЧЯПтёДёпҝӘ·ЕөДЖЗБҰЈ¬ТІОӘ№ъјКПзҙеёДФмС§ФәҝӘҙҙБЛУл№ІІъөіБмөјөДЙз»бЦчТе№ъјТҪ»БчУләПЧчөДПИАэЎЈ¶аДкАҙЈ¬Дё№ъ№КИЛКұФЪДоЦРЈ¬Ў®ҫЩН·НыГчФВЈ¬өНН·Лј№КПзЎҜЈ¬ОТПЈНыДЬФЪУРЙъЦ®ДкОӘЧж№ъөДҪЁЙиКВТөБҰҫЎЧФјәөДГаұЎЦ®БҰЈЎЎұ

ЎЎЎЎ1990ДкЈ¬ФЪКХөҪЛО¶чИЩЦчұаөДЎ¶кМСфіхИ«јҜЎ·өЪТ»ҫнәуІ»ҫГЈ¬кМСфіхҫНЧЯНкБЛЛыВюіӨ¶шЗъХЫөДИЛЙъАъіМЎЈ2013Дк12ФВЈ¬ЛО¶чИЩЦчұаөДРВ°жЎ¶кМСфіхИ«јҜЎ·ЛДҫнұҫУЙМмҪтҪМУэіц°жЙзіц°жЈ¬КХИлкМСфіхҙУ1919ДкЦБ1989ДкөДОДВЫЎўСЭҪІёе220ЖӘЎўКйРЕ531јюЈ¬№ІјЖ224НтУаЧЦЈ¬ПтЙз»біКПЦБЛХвО»ҪЬіцҪМУэјТәНПзҙеҪЁЙиі«өјХЯөДұҰ№уЛјПлЧКФҙЎЈ

ЎБ

ЎБ