°°°°±ý’þ∞¥£∫‘⁄ Ææ≈¥Û±®∏Ê÷–£¨œ∞Ω¸∆Ω◊РȺ«’‚—˘Àµ£∫√ª”–∏þ∂»µƒŒƒªØ◊‘–≈£¨√ª”–ŒƒªØµƒ∑±»Ÿ–À ¢£¨æÕ√ª”–÷–ª™√Ò◊ÂŒ∞¥Û∏¥–À°£’˝»Áœ∞Ω¸∆Ω◊РȺ«À˘—‘£¨Œ“√«µƒŒƒªØ◊‘–≈£¨≤ªΩˆ‘¥◊‘÷–ª™√Ò◊Â…˙…˙≤ªœ¢µƒ”∆æ√¿˙ ∑£¨∏¸‘¥◊‘ŒÂ«ßƒÍ¿¥÷–ª™√Ò◊Â≤˙…˙µƒ“ª«–”≈–„Œƒ“’◊˜∆∑£¨“‘º∞¥¥◊˜’‚–©◊˜∆∑µƒµ¬“’À´Ð∞µƒŒƒªØ¥Ûº“°£

°°°°“ª∏ˆ ±¥˙”–“ª∏ˆ ±¥˙µƒŒƒ“’£¨“ª∏ˆ ±¥˙”–“ª∏ˆ ±¥˙µƒæ´…Ò°£’˝÷µ∏ƒ∏Ôø™∑≈40÷ЃÍ÷ƺ £¨ª≥¥ß∂‘”≈–„¥´Õ≥ŒƒªØ±£ª§”Î¥´≥–µƒæ¥Œ∑÷Æ–ƒ£¨»À√ÒÕ¯Õ∆≥ˆ»⁄√ΩÃÂŒƒ“’¿∏ƒø°∂º˚÷§»Àÿ≠÷¬æ¥∏ƒ∏Ôø™∑≈40ƒÍ°§ŒƒªØ¥Ûº“Ω≤ ˆ«◊¿˙°∑£¨—˚«Î∏ƒ∏Ôø™∑≈40ƒÍ“‘¿¥µ±¥˙÷–π˙◊Óæþ¥˙±Ì–‘µƒŒƒªØ“’ ı¥Ûº“£¨∑÷œÌ∆‰«Û“’÷Ƭ∑µƒ“’ ıÃΩÀ˜”ÎÀºœÎ∏–ŒÚ£¨≥ …œ∂‘∏ƒ∏Ôø™∑≈40ƒÍŒƒ“’∑¢’π◊Óæþ ´“‚µƒ±Ì¥Ô£¨Õ®π˝”–«È∏–°¢”–Œ¬∂»°¢”–µ◊‘õƒ»ÀŒÔ≥ œ÷£¨’√œ‘“’ ı◊˜∆∑µƒ ±¥˙÷Æ√¿°¢–≈—ˆ÷Æ√¿°¢≥Á∏þ÷Æ√¿°£

°°°°±æ∆⁄Ω⁄ƒø¥¯ƒ˙◊þΩ¯÷¯√˚≈Æ∏þ“Ù∏Ë≥™°¢π˙º““ªº∂—𑱿Ó𻓪°£1980ƒÍ£¨À˝µƒ°∂œÁ¡µ°∑£¨”¶ ±∂¯…˙£¨ø€»À–ƒÏÈ£¨±ª≥∆Œ™°∞÷–π˙¥Û¬Ωµ⁄“ª ◊¡˜––“Ù¿÷°±£ª∏ƒ∏Ôø™∑≈40ƒÍ÷–£¨À˝µƒ°∂ƒ—Õ¸ΩÒœ¸°∑≈„∞Ⱥ∏¥˙»À≥…≥§£¨≥…Œ™¥∫ÕÌ÷˜Ã‚«˙±Í÷棪«ý…Ω‘⁄°¢»ÀŒ¥¿œ£¨»ÁΩÒ“’ ı‘⁄À˝…Ì…œ»‘ª¿∑¢◊≈…˙√¸¡¶£¨∏Ë≥™ «À˝µƒµ⁄∂˛…˙√¸°£À˝”–“ª∏ˆ–ƒ‘∏£∫∏ƒ∏Ôø™∑≈40ƒÍ£¨°∂ƒ—Õ¸ΩÒœ¸°∑”√¡À32ΩÏ£¨œ£Õ˚“Ù¿÷ΩÁµƒÕ¨» ƒÐπª∑Ð∆÷±◊∑£¨–¥≥ˆ“ª ◊≥¨π˝À¸µƒ«˙◊”°£°∞»Áπ˚Àµ«∞40ƒÍ «°∂ƒ—Õ¸ΩÒœ¸°∑£¨∆⁄¥˝∫Û40ƒÍ”–“ª«˙°∂ΩÒœ¸ƒ—Õ¸°∑≥ˆœ÷°£°±

°°°°≥ı«Ô÷Æ ±£¨“ªœÆ÷–π˙∑Áµƒ∞◊“¬≥§»π£¨¥Ó≈‰æ´÷¬∏…¡∑µƒ≈Ã∑¢£¨‘⁄◊‘º“µƒøÕø£¨¿Ó𻓪ٔ СÀ»À√ÒÕ¯µƒ◊®∑√°£°∞ƒ—Õ¸ΩÒœ¸°¢ƒ—Õ¸ΩÒœ¸£¨ŒÞ¬€ÃÏ—ƒ”Î∫£Ω«......°±¡ƒµΩ∏Ë«˙£¨À˝ª·«È≤ª◊‘Ω˚µÿ∫þ≥™£ª°∞»Áπ˚≤ª «∏œ…œ∏ƒ∏Ôø™∑≈µƒ∫√ ±¥˙£¨æÕ≤ªª·”–Œ“µƒΩÒÃÏ°£°±ÀµµΩº§∂Ø¥¶£¨À˝ª· ÷ŒË◊„µ∏£¨≤ªæ≠“‚º‰¥¯≥ˆº∏扺“œÁª∞°£’ÓÂ÷¥—‘µƒ∏ˆ–‘°¢—‘”Ôº‰¡˜Ã µƒ“Ù¿÷«Èª≥£¨»√»Àª–„±º‰æıµ√£¨À˝ªπ «ƒ«∏ˆ≥™◊≈°∂œÁ¡µ°∑µƒœÊ√√◊”°£

°°°°°∞°∂œÁ¡µ°∑µƒ≥…𶣨 «»À√Ò∂‘–¬ ±∆⁄Œƒ“’µƒ∫ÙªΩ°±

°°°°»À√ÒÕ¯£∫1980ƒÍ£¨ƒ˙—ð≥™µƒ°∂œÁ¡µ°∑±ª≥∆Œ™°∞–¬ ±∆⁄÷–π˙¥Û¬Ωµƒµ⁄“ª ◊¡˜––∏Ë«˙°±£¨À‰»ªŒ ¿÷Æ≥ı£¨“≤ ÐµΩ’˘“È£¨÷±µΩ1983ƒÍµƒ¥∫ÕÌŒËî¥ÛªÒ≥…𶣨ƒ˙”ΰ∂œÁ¡µ°∑“ª∆£¨≥…Œ™”°‘⁄»À√«–ƒ÷–µƒ°∞…Ì”∞°±”ΰ∞∏Ë…˘°±°£ ‘⁄ƒ˙ø¥¿¥£¨’‚ ◊∏ËŒ™ ≤√¥ƒÐ≥…π¶£ø

°°°°¿Ó𻓪£∫°∂œÁ¡µ°∑’‚ ◊∏Ë”¶ ±¥˙∂¯…˙£¨ «∏ƒ∏Ôø™∑≈µƒ–≈∫≈µØ°£∏ƒ∏Ôø™∑≈«∞£¨»À√«ÀºœÎ∆’±ÈΩ˚Ô¿£¨∂‘Œƒ“’∑¢’πµƒ∑ΩœÚ∫Õ∏Ë«˙—ð“Ô ÷∑®£¨»±∑¶œµÕ≥»œ÷™£ª∏ƒ∏Ôø™∑≈∫Û£¨“ª¥Û≈˙Œƒ“’π§◊˜’þΩÙ∏˙ ±¥˙Ω≈≤Ω£¨Ω‚∑≈ÀºœÎπ€ƒÓ£¨º·∂®ƒ⁄–ƒ…˘“Ù£¨≥¢ ‘∂ý÷÷¥¥◊˜ ÷∑®–¥≥ˆ¡À°∂œÁ¡µ°∑°£

°°°°°∞ƒ„µƒ…˘“Ù£¨ƒ„µƒ∏Ë…˘£¨”¿‘∂”°‘⁄£¨Œ“µƒ–ƒ÷–......°±’‚ ◊∏˵ƒ∏Ë¥ ∏¸º”»À–‘ªØ°¢œ∏ƒÂ…Ó«È£¨Ã˘Ω¸»∫÷⁄£ª±ý«˙…œ»⁄»ÎºÐ◊”πƒ°¢µÁº™À˚µ»¿÷∆˜£ª—ð≥™ ±£¨Œ“√ª”–”√∏þø∫°∞ø⁄∫≈°± Ωµƒ¥¶¿Ì∑Ω∑®£¨≤ªºØ÷–»´≤ø¡¶¡ø∑¢…˘£¨∂¯ «‘À”√°∞«·…˘°±£¨¥À ±ŒÞ…˘ §”–…˘£¨±•∫¨…Ó«È”÷Ê∏Ê∏µ¿¿¥°£’‚÷÷”√∑®‘⁄µ± ± ÐµΩ’˘“È£¨‘⁄“ª–©»À—€÷–£¨≤ª∑˚∫œ÷˜¡˜“‚ ∂–ŒÃ¨°£µ´ «“≤”–πƒ¿¯µƒ…˘“Ù£¨ƒ« ±£¨Œ“√øÃÏ∂ºª· ’µΩ¿¥◊‘»´π˙∏˜µÿπ€÷⁄≈Û”—µƒ¿¥–≈£¨À˚√«÷ß≥÷Œ“ºÃ–¯—ð≥™°£’‚–©øœ∂®µƒ…˘“Ù£¨∏¯”ËŒ“∏Ë≥™µƒ”¬∆¯°£‘⁄»∫÷⁄µƒ∫Ù…˘÷–£¨’‚ ◊∏Ë◊Ó÷’µ«…œ¡À¥∫ÕÌŒËî°£

°°°°œ÷‘⁄ø¥¿¥£¨∂‘”⁄°∂œÁ¡µ°∑µƒ’˘“È£¨ «–¬æ…Œƒ“’ÀºœÎµƒΩª∑Ê£ª°∂œÁ¡µ°∑µƒ≥…𶣨 «»À√Ò∂‘–¬ ±∆⁄Œƒ“’µƒ∫ÙªΩ°£»Áπ˚≤ª «∏œ…œ¡À∏ƒ∏Ôø™∑≈µƒ∫√ ±¥˙£¨æÕ≤ªª·”–’‚ ◊∏˵ƒ¥´≥™£¨“≤≤ªª·”–Œ“µƒΩÒÃÏ°£

°°°°»À√ÒÕ¯£∫ƒ˙‘¯Àµ£¨∫Ð∏–º§∏ƒ∏Ôø™∑≈£¨»√ƒ˙”ΰ∂œÁ¡µ°∑‘⁄ø≤ø¿÷–≥…≥§£¨À‰»ª¿˙æ≠ƒ•ƒ—£¨»¥÷’”⁄◊þ…œπ‚√˜¥Ûµ¿°£∏ƒ∏Ôø™∑≈Œ™ƒ˙µƒ“’ ı¥¥◊˜¥¯¿¥ƒƒ–©ª˙”ˆ£ø

°°°°¿Ó𻓪£∫∏ƒ∏Ôø™∑≈»√Œƒ“’π§◊˜’þ»Á„Â¥∫∑Á£¨Ω‚∑≈¡ÀÀºœÎ£¨Õ¨ ±√˜»∑¡À“’ ı¥¥◊˜∑ΩœÚ°£∏Ë≥™±ÿ–Γ™º·≥÷“ª∏ˆ‘≠‘Ú£∫∂ت˙”Ζßπ˚Õ≥“ª°£Œƒ“’π§◊˜’þ «Œ™π˙º“°¢…Áª·∫Õ»À√Ò¥¥◊˜£¨◊Ò—≠ °∞’Ê…∆√¿°±µƒ‘≠‘Ú Õ∑≈«È∏–£¨’‚“ªµ„æ¯≤ªø…“‘Õ—¿Î°£

°°°°∏Ë≥™£¨≤ªΩˆ“™‘¢¿÷”⁄Ω㨔˻ÀÀºøº£ª“≤“™Ã’“±«È≤Ÿ°¢Ω˛»Û»À–ƒ°£Œƒ“’¥¥◊˜ «”–Œ¬∂»µƒ£¨“™“‘»ÀŒ™±æ°¢‘˙∏˘…˙ªÓ£¨“‘◊˜∆∑’€…‰ ±¥˙°¢”√∏Ë…˘πƒŒË»À–ƒ£¨’‚ «√ø“ªŒªŒƒ“’π§◊˜’þµƒ‘»Œ∫Õ π√¸°£

°°°°°∞√ø“ªƒÍŒ“≥™°∂ƒ—Õ¸ΩÒœ¸°∑£¨À˘∆⁄≈Œµƒ∂º≤ª“ª—˘°±

°°°°»À√ÒÕ¯£∫ 1984ƒÍ£¨ƒ˙‘⁄¥∫ÕÌŒËî…œ—ð≥™µƒ°∂ƒ—Õ¸ΩÒœ¸°∑¥´≥™÷¡ΩÒ°£Ω҃ͥ∫ÕÌŒËî…œ£¨‘Ÿ¥Œ≥™∆’‚ ◊∏Ë£¨ƒ˙µƒ–ƒ«È”–∫Œ≤ªÕ¨£ø

°°°°¿Ó𻓪£∫µ⁄“ª¥Œ—ð≥™°∂ƒ—Õ¸ΩÒœ¸°∑£¨∏¸∂ýµƒ «∆⁄≈Œµƒ«È∏–£¨≈ŒÕ˚π˙º“æ°øÏ¥”∆∂«Ó¬‰∫Û◊þœÚ∑±»Ÿ∏ª«ø£¨»√∞Ÿ–’π˝…œ∫√»’◊”°£ÀÊ◊≈◊€∫œπ˙¡¶µƒÃ·…˝£¨Œ“º˚÷§¡Àπ˙º“µƒøÏÀŸ∑¢’π°£Œ“º«µ√◊Ó‘Á»•π„÷ð£¨ø¥µΩ“ª◊˘¡¢Ωª«≈£¨µ± ±æıµ√∫Ж¬∆Ê£ªø…√ªπ˝∂ýæ√£¨»´π˙±Èµÿ∂º”–¡À∏þÀŸπ´¬∑£¨¡¢Ωª«≈≤ª∂œ∑≠–¬£¨–¸∏°Ã˙¬∑°¢∏þÃ˙µ»∑…ÀŸ∑¢’π£¨≥« –√Ê√≤ª¿»ª“ª–¬°£’‚ ±∫Ú‘Ÿ≥™∆’‚ ◊∏Ë£¨ø¥µΩµƒ «π˙º“µƒæ™»À±‰ªØ£¨–ƒ÷–∏–µΩŒÞ±»µƒº§∂Ø”Î◊‘∫¿°£√ø“ªƒÍ≥™°∂ƒ—Õ¸ΩÒœ¸°∑£¨Œ“À˘∆⁄≈Œµƒ∂º≤ª“ª—˘°£∆‰ µ£¨’‚ ◊∏Ë≤ªµ•µ• Ù”⁄Œ“∏ˆ»À£¨“≤ Ù”⁄π€÷⁄∫Õ¥∫ÕÌ’‚∏ˆŒËî°£À‰»ª”– ±£¨≤¢≤ª «Œ““ª»À—ð≥™£¨µ´Œ“ƒÐ≥…Œ™ ◊≥™£¨≤¢“ª÷±”Î’‚ ◊∏Ë≤˙…˙¡™œµ£¨Œ“∏–µΩÃÿ±»Ÿ–“°£

°°°°¿Ó𻓪º“÷–À˘π“°∂ƒ—Õ¸ΩÒœ¸°∑µƒ◊÷ª≠

°°°°ªÿ ◊35ΩÏ¥∫ÕÌ£¨°∂ƒ—Õ¸ΩÒœ¸°∑”√¡À32ƒÍ£¨…ı÷¡≥…Œ™¥∫ÕÌŒËî÷˜Ã‚«˙µƒ±Í÷æ£¨Ã˝≤ªµΩ’‚ ◊∏Ë£¨π€÷⁄ª·æıµ√Õ̪·√ª”–Ω· ¯£¨≤ªπª‘≤¬˙°£¥∫ÕÌ—ð≥ˆ∫Û”–“ªŒªµ∆π‚ ¶∏µ£¨√øƒÍÀ˚◊˜Œ™ƒª∫Ûπ§◊˜»À‘±£¨“™“¿æðΩ⁄ƒøµ•Ã˝µ˜◊”°¢≈‰µ∆π‚°£”–¥ŒÀ˚∂‘Œ“Àµ£¨√ø¥Œ°∂ƒ—Õ¸ΩÒœ¸°∑’‚ ◊∏ËœÏ∆£¨–ƒ¿ÔæÕ∏–µΩ∆Ωæ≤£¨“ÚŒ™’‚“‚Œ∂◊≈Õ̪·º¥Ω´¬‰ƒª£¨À˚µƒπ§◊˜“≤À≥¿˚ÕÍ≥…¡À°£÷ ∆”µƒª∞”Ô°¢∫©∫ÒµƒŒ¢–¶£¨”°‘⁄Œ“µƒ–ƒ…œ£¨»√Œ“÷¡ΩÒ”°œÛ…Óøð£√ø“ª¥Œµƒ—ð≥ˆ£¨±≥∫Û∂º≤ÿ◊≈–Ì∂ýƒ—Õ¸µƒπ ¬£¨—ð≥™ ±ª·≤ª◊‘æıµÿ∞—’‚–©«È∏–»⁄»Î∆‰÷–£¨Ω͓҃≤ «»Á¥À°£

°°°°Œ“”–“ª∏ˆ–ƒ‘∏£¨ΩÒƒÍ «∏ƒ∏Ôø™∑≈40ƒÍ£¨°∂ƒ—Õ¸ΩÒœ¸°∑’‚ ◊∏Ë‘⁄¥∫ÕÌŒËî”√¡À32ƒÍ£¨œ£Õ˚“Ù¿÷ΩÁÕ¨» ƒÐ𪔵”–∑Ð∆÷±◊∑µƒ¡¶¡ø£¨–¥≥ˆ“ª ◊≥¨π˝°∂ƒ—Õ¸ΩÒœ¸°∑µƒ«˙◊”£¨ªÚ–ÌÀ¸ø…“‘Ω–°∂ΩÒœ¸ƒ—Õ¸°∑°£«∞40ƒÍ «°∂ƒ—Õ¸ΩÒœ¸°∑£¨∆⁄¥˝∫Û40ƒÍ”–“ª«˙°∂ΩÒœ¸ƒ—Õ¸°∑≥ˆœ÷°£

°°°°°∞Œ“√«µƒŒƒªØ◊‘–≈£¨“ª∂®”–Œ“√«÷–π˙”Ô—‘µƒ◊‘–≈°±

°°°°»À√ÒÕ¯£∫ƒ˙µƒ–Ì∂ý◊˜∆∑£¨±»»Á°∂Œ“∫ÕŒ“µƒ◊Êπ˙°∑°∂ƒ—Õ¸ΩÒœ¸°∑°∂√√√√’“∏Á¿·ª®¡˜°∑µ»“ªœµ¡–∂˙ σМͰ¢º“”˜ªßœ˛µƒ∏Ë«˙≥…Œ™∑¥∏¥≤•≥ˆµƒæ≠µ‰÷Æ◊˜£¨ƒ˙»œŒ™’‚–©◊˜∆∑µƒ≥…π¶√ÿæ˜ « ≤√¥£ø

°°°°¿Ó𻓪£∫µ√“Ê”⁄∏ƒ∏Ôø™∑≈µƒ∫√ ±¥˙°£∏ƒ∏Ôø™∑≈”≠¿¥¡ÀŒƒ“’¥¥◊˜µƒ¥∫ÃÏ£¨ø™∑≈µƒÀºœÎ°¢∞¸»ðµƒ¥¥◊˜ª∑æ≥º§∑¢¡À“’ ı¥¥◊˜’þ«∞À˘Œ¥”–µƒº§«È£ª—ð≥™’þ“≤ Õ∑≈¡À—π“÷“—æ√µƒ«È∏–£¨µ˜∂Ø∂ý÷÷—ð≥™∑Ω Ω£¨◊˜∆∑∑Á∏Ò»’«˜∂ý‘™°£∏ƒ∏Ôø™∑≈ πµ√’˚∏ˆŒƒ“’ŒËî∑·”Ø≥‰“Á£¨»Á“ªº¡«ø–ƒº¡£¨º·∂®◊≈Œƒ“’π§◊˜’þµƒ–ƒ°£

°°°°»À√ÒÕ¯£∫ƒ˙»œŒ™£¨æ≠µ‰◊˜∆∑”–ƒƒ–©∆¿≈–±Í◊º£ø

°°°°¿Ó𻓪£∫æ≠µ‰◊˜∆∑ ◊œ»ÃÂœ÷”⁄ÀºœÎ–‘°£“Ù¿÷◊˜∆∑¥¥◊˜“™∑˚∫œ ±¥˙µƒæ´…Ò“™«Û£¨æþ±∏°∞’Ê…∆√¿°±µƒÀºœÎæ≥ΩÁ°£’‚æÕ“™«Û◊˜∆∑æþ”–“’ ı–‘£¨ƒÐπª¬˙◊„≤ªÕ¨…Û√¿≤„¥Œπ€÷⁄µƒ–Ë“™£¨¥”÷– Õ∑≈“Ù¿÷µƒ˜»¡¶£¨ƒÐπª◊ˆµΩ’‚“ªµ„£¨æ¯∑«“◊ ¬°£∆‰¥Œ£¨ «»∫÷⁄–‘£¨æ≠µ‰Œƒ“’◊˜∆∑∂º «º“”˜ªßœ˛°¢œ≤Œ≈¿÷º˚µƒ°£≥˝¥À÷ÆÕ‚£¨æÕ « µº˘–‘°£æ≠µ‰◊˜∆∑“™æ≠µ√∆ ±º‰µƒøº—È£¨∏ƒ∏Ôø™∑≈40ƒÍµƒ ±¥˙¿À≥±£¨Œƒ“’◊˜∆∑≤ª∂œ∏¸µ¸£¨ƒ«–©◊Ó÷’±ª¡Ùœ¬°¢…Ó Ð¿œ∞Ÿ–’œ≤∞Ƶƒ◊˜∆∑£¨æÕ «æ≠µ‰◊˜∆∑°£

°°°°»À√ÒÕ¯£∫Ω¸ƒÍ¿¥£¨ƒ˙∆µ∆µ”΃ͫ·»À∫œ◊˜£¨∏ ‘∏∏¯ƒÍ«·»À◊ˆ¬Ã“∂£¨πƒ¿¯ƒÍ«·»À»•¥¥–¬£¨∂‘”⁄÷–π˙¡˜––“Ù¿÷µƒŒ¥¿¥∑¢’𣨃˙”–‘ı—˘µƒø¥∑®£ø

°°°°¿Ó𻓪£∫Ω´¡˜––“Ù¿÷µƒ∑¢’π∑≈»Î’˚∏ˆ¿÷Ã≥¿¥ø¥£¨ƒø«∞µƒ∑¢’π≤ªπª∆Ω∫‚°£ΩÒÃÏ∑¢’πµΩ∏ƒ∏Ôø™∑≈40ƒÍ’‚∏ˆΩ⁄µ„£¨Œ“»œŒ™ƒ£∑¬µƒΩ◊∂Œø…ƒÐ“™Ω· ¯¡À£¨œ÷‘⁄µƒŒƒ“’¥¥◊˜∏¸∂ý–Ë“™≥¡µÌ£¨Œƒ“’¥¥◊˜’þ”¶∏√Àºøº∫Õ…Û ”£¨¥¥◊˜≥ˆ∏¸∂ý∑˚∫œπ˙«È∫Õπ˙√Òµƒ°∞∏þæ´º‚°±◊˜∆∑°£

°°°°œ∞◊РȺ««øµ˜£¨Œ“√«“™º·≥÷ŒƒªØ◊‘–≈£¨∂‘÷–π˙¥´Õ≥ŒƒªØ“™ºÃ≥–∑¢—Ô°£∆‰ µ£¨Œ“√«±æ√Ò◊µƒ“Ù¿÷æÕ∫Ð∫√£¨Œ“√«”¶∏√–¥≥ˆ∏¸∂ýæ≠µ‰µƒ÷–π˙¡˜––“Ù¿÷£¨Œ“√«µƒŒƒªØ◊‘–≈£¨“ª∂®”–Œ“√«÷–π˙”Ô—‘µƒ◊‘–≈°£

°°°°Œ“≤ª‘Þ≥…‘⁄÷–Œƒ∏Ë«˙÷–º”»Î”¢Œƒ—ð≥™£¨Œ“√«µƒƒ∏”Ô≤ª”¶∏√ÀÊ“‚”√∆‰À˚Õ‚¿¥”Ô¥˙ÃÊ£¨’‚ «Œ“¥”“’∂ýƒÍ“ª÷±∫Ù”ıµƒ£¨ «Œ“µƒ“ªµ„∆⁄Õ˚°£µ±»ª£¨÷–π˙µƒ“Ù¿÷»ÀµΩπ˙Õ‚»•—ð≥™£¨ø…“‘∞—À¸∑≠“Î≥…Õ‚Œƒ£¨¥”∂¯»√Õ‚π˙»À∏¸º”¡¢ÃÂ…˙∂صÿ¡ÀΩ‚÷–π˙£¨’‚ «∫√µƒ°£Œ“≤¢≤ª≈≈≥‚Õ‚”Ô£¨À¸◊˜Œ™Œ“√«”ÎÕ‚ΩÁΩª¡˜µƒ“ª÷÷π§æþ£¨ø™¿´¡ÀŒ“√«µƒ—€ΩÁ£¨µ´Ωª¡˜µƒ◊Ó÷’ƒøµƒ «∂‘Õ‚’π æ÷–π˙∑Á√≤°£Œ“√«µƒ“Ù¿÷»À“™”–“‚ ∂µÿ”√÷–π˙µƒ”Ô—‘°¢÷–π˙µƒŒƒªØ¿¥¥¥◊˜Œ“√«µƒ◊˜∆∑£¨≤¢◊þœÚ ¿ΩÁ£¨’‚æÕ «Œ“√«”Ô—‘µƒ◊‘–≈°£

°°°°»À√ÒÕ¯£∫ƒ˙‘¯æ≠Àµπ˝°∞»√—ß…˙“ª∂®—ߺ“œÁœ∑°±£¨ƒ˙µƒ◊˜∆∑œ∑∏Ë°∂π œÁ «±±æ©°∑“≤‘⁄»•ƒÍµ«…œ¡À—Î ”µƒ°∂÷–π˙œ∑∏Ë°∑Ω⁄ƒø£¨ƒ˙»Á∫Œø¥¥˝¥´Õ≥ŒƒªØ”Ρ˜––ŒƒªØΩ·∫œµƒŒ £ø

°°°°¿Ó𻓪£∫œ∑∏Ë «Œ“90ƒÍ¥˙≥ı÷≥ˆµƒ∏≈ƒÓ°£œ∑«˙∫Õ∏Ë≥™‘⁄±Ì—ð¡Ï”Ú÷– «¡Ω∏ˆ≤ªÕ¨µƒ¿ý–Õ∫Õ∑÷÷ߣ¨Œ“√«æ´–ƒµÿ∞—œ∑«˙°¢∏Ë≥™‘‘≈ýºÞΩ”∆¿¥£¨–Œ≥…µƒ“ª÷÷Ãÿ±∏ª”–√Ò◊ÂÃÿ…´µƒ…˘¿÷◊˜∆∑£¨æÕ «œ∑∏Ë°£œ∑∏Ë“ª∂® «∏Ë≥™—𑱿¥≥™À¸£¨∂¯≤ª «œ∑«˙—ð‘±≥™°£Œ“√«‘⁄—ð≥™ ±£¨Ω´œ∑«˙—𑱵ƒ±Ì—ð ÷∑®»⁄‘⁄∏Ë¿Ô£¨”Îœ∑«˙”–À˘«¯±°£

°°°°Œ“ «∫˛ƒœª®πƒœ∑—ð‘±≥ˆ…Ì£¨Ω´œ∑«˙‘™Àÿ»ýΩ¯“Ù¿÷£¨’‚÷÷∑Ω Ω‘⁄Œ“µƒ◊˜∆∑¿Ô±»Ωœ≥£º˚°£º«µ√≥™°∂‰Ø—Ù∫”°∑µƒ ±∫Ú£¨Œ“Ãÿ±«øµ˜”–º∏∏ˆ∫˛ƒœ∑Ω—‘“Ù «≤ªƒÐ∏ƒµƒ°£’‚–©◊÷扥¯”–≈®”Ùµƒµÿ∑Ω∑Á∏ÒÃÿµ„£¨“ª≥ˆø⁄£¨æÕæþ±Ê ∂∂»°£œ∑∏ËÕ®π˝Œ¸ ’œ∑«˙‘™Àÿ£¨∆◊≥…–¬µƒ∏Ë«˙”√“‘ŒËî∑Ω Ω≥ œ÷£¨’‚ «∂‘÷–π˙¥´Õ≥ŒƒªØµƒ∂¿Ãÿ¥´≥–°£Ã»»ÙŒ“√«≤ª»•∑¢œ÷°¢¥¥◊˜∫Õ—ð“Ô£¨À¸∫Д–ø…ƒÐ±ª ±º‰“≈¬‰£¨’‚Ω´ª· «“≈∫∂°£

°°°°¿Ó𻓪”Î’…∑Ú–§◊øƒÐ…˙ªÓ’’

°°°°»À√ÒÕ¯£∫À˘“‘Àµ£¨ «∏Ë«˙µƒ–Œ Ω»√À¸”–¡À–¬µƒ…˙√¸¡¶°£

°°°°¿Ó𻓪£∫√ª¥Ì£¨”–¡À–¬µƒ…˙√¸¡¶£¨À¸≤≈ƒÐ…˙≥§∫Õ—”–¯°£Œ“◊Ð «∏ÊÀþ◊‘º∫µƒ—ß…˙√«£¨“™∂ý»•—ßœ∞“ª–©◊‘º∫µƒº“œÁœ∑£¨ƒƒ≈¬÷ª”–“ª–°∂Œ“≤––°£’‚ «∂‘◊‘º∫º“œÁµƒ±£ª§∫Õ–˚¥´£¨“≤ «∂‘”⁄¥´Õ≥ŒƒªØµƒ±£ª§”Î¥´≥–°£»Á∫Œ“‘Œƒ“’÷˙¡¶£¨∏¸∫√µÿ¬˙◊„»À√Ò»∫÷⁄≤ªÕ¨≤„¥Œµƒæ´…ÒŒƒªØ–Ë“™£¨’‚ «π˙º“∂‘Œƒ“’π§◊˜’þµƒ∆⁄≈Œ£¨∏¸ «Œ“√«“ª…˙“™»•Àºøº”Î ˜¡¢µƒ‘»Œ“‚ ∂°£÷ª”–’‚—˘£¨Œ“√«µƒŒƒ“’∑¢’π£¨≤≈”–ø™¿´∂ý‘™µƒ«∞Õæ°£Œ“√«”µ”–º∏«ßƒÍµƒŒƒªØ°¢º∏∞Ÿ÷÷√Ò∏Ë∫Õœ∑«˙£¨»Áπ˚Œ“√«ƒÐπª‘˙∏˘”⁄’‚∆¨∫∆´ÕÙ—ÛµƒŒƒªØ¥Û∫££¨Ã§ µ°¢¡ÈªÓµÿ—ßœ∞‘À”√£¨ªπ≥Ó¥¥◊˜≤ª≥ˆ∫√µƒ◊˜∆∑¬£øŒ“æıµ√“ª∂®ª·µƒ°£

°°°°°∞“’ ıµ¿¬∑…œµƒ∏þ∑‘⁄«∞√Ê£¨≤¢∑«‘⁄Ω≈œ¬°±

°°°°»À√ÒÕ¯£∫Ω¸–©ƒÍ£¨ƒ˙∞Ô÷˙Õ⁄æÚπ˝¥Û¡øµƒ∫Û∆÷Æ–„£¨±»»Áƒ˙∫ÕªÙ◊∫œ◊˜µƒ°∂“ªƒÓª®ø™°∑µ»°£ƒ˙æıµ√£¨≥…Œ™“ª√˚”≈–„µƒ∏Ë ÷£¨◊Ó÷ÿ“™µƒ « ≤√¥£ø

°°°°¿Ó𻓪£∫ƒÐπª≥…Œ™¥Ûº“œ≤∞Ƶƒ∏Ë ÷∫Ð÷ÿ“™£¨«∞÷ «“™æþ”–≥ˆ¿ý∞ŒðÕµƒ“µŒÒÃıº˛°£ŒË¡¶∂‘”⁄—𑱿¥Àµ£¨∑«≥£÷ÿ“™£¨”–“ª–©—𑱓ª…œŒËîæÕ’–»Àœ≤ª∂£¨’‚ «ÃÏ…˙µƒŒË¡¶°£µ±»ª£¨“≤”–∫Ð∂ý—𑱠«Õ®π˝ÀºœÎ∫Õ◊®“µ“µŒÒµƒÃ·∏þ£¨±ªπ€÷⁄Ω” Ð∫Õœ≤ª∂£¨’‚–©∂º «”≈–„µƒ—ð‘±∫Õ∏Ë ÷°£

°°°°¿Ó𻓪”ΪÙ◊∫œ◊˜°∂“ªƒÓª®ø™°∑

°°°°ªÙ◊µƒ…§“ÙÃıº˛°¢≥™∑®‘À”√°¢∂‘∏Ë¥ µƒ¥¶¿Ì∞¸¿®Õ‚–Œµ»∑Ω√Ê£¨∂º±æþ“ª∏Ò°£°∂æÌ÷È¡±°∑’‚ ◊∏Ë£¨∂‘∏Ë≥™’þ≥™«ªµƒ“™«Û∑«≥£œ∏ƒÂ£¨∆‰À˚∏Ë ÷–Ë“™ª®∫Ð∂ý ±º‰¿¥µ˜ ‘∞—Œ’µƒ≤ø∑÷£¨À˚»¥¥¶¿Ìµ√”Œ»–”–”ý£¨’‚æÕ «À˚µƒ≤ªø…ÃÊ¥˙–‘°£”≈–„µƒ∏Ë≥™—ð‘±∂º «‘⁄æ≠¿˙¡À ±º‰µƒƒ•Ì¬∫ÕÕ¥øýµƒ¥∏¡∂÷–£¨≤≈ƒÐ∞Ÿ¡∂≥…∏÷°£¥ÀÕ‚£¨“Ù¿÷Õ¨––µƒ÷ß≥÷“≤Õ¨—˘÷ÿ“™£¨’‚–©∞Ô∑ˆª·÷˙¡¶∏Ë≥™¥ÔµΩ“ª∂®∏þ∂»°£

°°°°Œ“¥”“’ŒÂ Æ∂ýƒÍ¡À£¨◊‘»œŒ™“’ ı≤¢≤ªæ´’ø°£“’ ı «√ª”–÷πæ≥µƒ£¨Œ“√«ø…ƒÐª·‘⁄ƒ≥“ª ±øÃ∏–æıµΩ¥Ô¡À“ª∏ˆ–°∑Â∂•£¨ µº ªÿÕ∑ø¥£¨”÷ «∆Ωµÿ¡À°£“’ ıµ¿¬∑…œµƒ∏þ∑”¿‘∂‘⁄«∞√Ê£¨≤¢∑«‘⁄Œ“√«Ω≈œ¬°£

°°°°»À√ÒÕ¯£∫ƒ˙“ª¬∑◊þ¿¥£¨À‰»ª“—”–∫Ð∂ýæ≠µ‰◊˜∆∑£¨µ´“¿»ªº·≥÷¥¥–¬°£’‚º∏ƒÍ£¨ƒ˙∫ÕîÕ“ٿ÷»À–°≥Ê∫œ◊˜£¨Õ∆≥ˆ≤ª…Ÿ–¬∏Ë£¨œÒ°∂¡˙Œƒ°∑µ»∏Ë«˙£¨ƒ˙µƒ∏– лÁ∫Œ£ø

°°°°¿Ó𻓪£∫Œ“º«µ√∫œ◊˜π˝Àƒ ◊∏Ë£¨ø™–ƒ÷Æ”ý£¨–ƒ…˙∏––ª°£”Ζ°≥ʵƒ∫œ◊˜£¨ø™Õÿ¡ÀŒ“…˘¿÷“’ ıµƒ¡Ì“ªŒ¨∂»°£π˝»•£¨Œ“÷˜“™ «‘À”√∏þ…˘≤ø∫Õ÷–∏þ…˘≤ø—ð≥™£¨º∏∫ı≤ªª·…ʺ∞µΩ÷–µÕ…˘≤ø°£‘⁄’‚º∏ ◊∏˵ƒ—ð≥™÷–£¨Œ“ø™ º≥¢ ‘Ω¯––÷–µÕ…˘≤øµƒ‘À”√∫Õøÿ÷∆£¨¬º÷∆«∞Œ“ Æ∑÷ΩÙ’≈£¨±œæπƒÍÀÍ≤ª±»¥”«∞£¨…ÌÃÂÀÿ÷ °¢…§“Ù◊¥Ã¨µ»∂º”–À˘œ¬Ωµ°£≥ˆ∫ı“‚¡œµƒ «£¨—ð≥™–ßπ˚∂ºªπ≤ª¥Ì£¨’‚¡¨Œ“◊‘º∫∂º∏–µΩæ™—»°£“Ù¿÷±Ì—ð“™”¬∏“≥¢ ‘£¨∏“”⁄øÁΩÁ≤≈ƒÐ≥ˆ–¬£¨Õ¨ ±“≤“™∏“”⁄°∞ ‘¥Ì°±£¨◊Д–“ªø㨃„ª·Õ⁄æÚ≥ˆŒ¥÷™µƒ«±¡¶£¨À¸ª·≥…Œ™ƒ„µƒ∫À–ƒæ∫’˘¡¶°£

°°°°»À√ÒÕ¯£∫ªÿπÀƒ˙57ƒÍµƒ∏Ë≥™…˙—ƒ£¨ƒ˙æıµ√“Ù¿÷∂‘ƒ˙¿¥Àµ“‚Œ∂◊≈ ≤√¥£ø

°°°°¿Ó𻓪£∫∏ƒ∏Ôø™∑≈’‚40ƒÍ£¨Œ“√«“≤¿œ¡À40ÀÍ£¨¥”«ý◊≥ƒÍµΩ¿œƒÍµƒπ˝≥Ã∫ÐøÏ£¨ªÿœÎ◊‘º∫¥”“’’‚57ƒÍ£¨“≤À„◊þπ˝¡À“ªÃı¬˛≥§°¢ºËøý∂¯ø≤ø¿µƒ“’ ıµ¿¬∑∞…£°“Ù¿÷£¨ «Œ“»À…˙µƒµ⁄∂˛…˙√¸°£Œ“µƒπ§◊˜°¢Œ“µƒ“’ ı◊∑«Û”Î∏Ë≥™æÕ «Œ““’ ı…˙√¸µƒ»´≤ø°£À¸√« «“ª÷±∞ÈÀÊŒ“◊þπ˝’‚√¥∂ýƒÍµƒ∂Ø¡¶£¨’‚÷÷∏–æıø…ƒÐ“ª÷±µΩŒ“…˙√¸µƒΩ· ¯“≤≤ªª·Õ¸µÙ∫Õ∂™µÙ£¨Œ“ª·≤ª∂œÃΩÀ˜”Î¥¥–¬°£

°°°°Œ“œ£Õ˚‘⁄œ¬“ª∏ˆ40ƒÍ£¨π˙º“±‰µ√∏¸∫√°¢∏¸∏ª«ø£ªŒ“√«µƒ“’ ıµ¿¬∑‘Ω◊þ‘ΩÀ≥≥©£¨¥¥◊˜¡¶¡ø‘Ω¿¥‘Ω«ø£¨»À≤≈±≤≥ˆ£¨∫√◊˜∆∑≤ª∂œ°£∂‘¥À£¨Œ“≥‰¬˙∆⁄¥˝£°

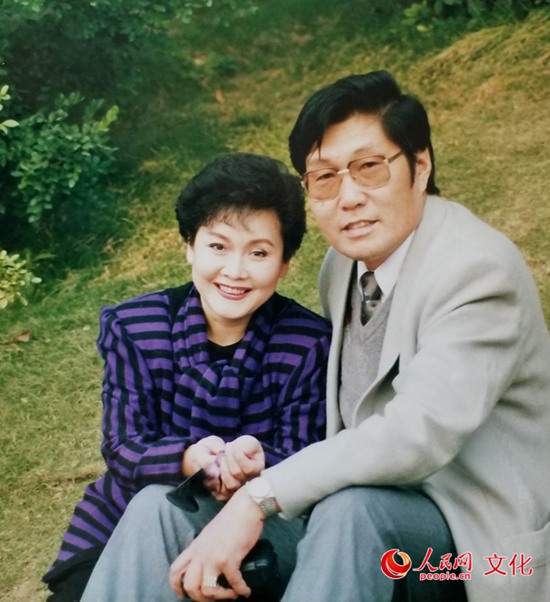

°°°°¿Ó𻓪–¥∏¯»À√ÒÕ¯Õ¯”—µƒºƒ”Ô£∫”√–ƒ∏Ë≥™

°°°°º«’þ ÷º«£¸«ý…Ω‘⁄£¨»ÀŒ¥¿œ£¨∏˔Ö¬

°¡

°¡