ЎЎЎЎұаХЯ°ҙ НЖ¶ҜРОіЙТФ№ъДЪҙуСӯ»·ОӘЦчМеЎў№ъДЪ№ъјКЛ«Сӯ»·Па»ҘҙЩҪшөДРВ·ўХ№ёсҫЦЈ¬КЗёщҫЭОТ№ъ·ўХ№ҪЧ¶ОЎў»·ҫіЎўМхјюұд»ҜЧчіцөДХҪВФҫцІЯЈ¬КЗКВ№ШИ«ҫЦөДПөНіРФЙоІгҙОұдёпЎЈФЪОЈ»ъЦРУэРВ»ъЈ¬УЪұдҫЦЦРҝӘРВҫЦЈ¬ИзәОБўЧг№ъДЪҙуСӯ»·Ј¬ҙЩҪш№ъДЪСӯ»·әН№ъјКСӯ»·БјРФ»Ҙ¶ҜЈҝИзәОКөПЦОИФціӨәН·А·зПХіӨЖЪҫщәвЈҝұҫ°жМШСыУР№ШЧЁјТС§ХЯ·ЦОцЎўҪЁСФЎЈ

ЎЎЎЎГж¶Ф°ЩДкОҙУРЦ®ҙуұдҫЦЈ¬ОТ№ъ·ўХ№өДДЪІҝМхјюәННвІҝ»·ҫіХэФЪ·ўЙъЙоҝМёҙФУұд»ҜЎЈЧчОӘТ»ёцҫЯУРі¬ҙу№жДЈКРіЎҝХјдөДҫӯјГҙу№ъЈ¬ОТГЗІ»УҰёГТІІ»ДЬҪ«ҫӯјГ·ўХ№№э¶аөШҪЁБўФЪТАҝҝНвІҝКРіЎәННвРиЙПЎЈНЖ¶ҜРОіЙТФ№ъДЪҙуСӯ»·ОӘЦчМеЎў№ъДЪ№ъјКЛ«Сӯ»·Па»ҘҙЩҪшөДРВ·ўХ№ёсҫЦҪ«КЗЎ°К®ЛДОеЎұЖЪјдОТ№ъҫӯјГёЯЦКБҝ·ўХ№өДЦч»щөчЈ¬ТІҪ«КЗТэБмОҙАҙЦР№ъҫӯјГИ«Гж·ўХ№ЎўЙз»бИ«ГжҪшІҪөДЦчПЯЎЈ

І»¶ПКН·ЕДЪРиЗұБҰЈ¬

ЎЎЎЎҫӯјГҙуСӯ»·»оБҰИХТжЗҝҫў

ЎЎЎЎјУҝм№№ҪЁТФ№ъДЪҙуСӯ»·ОӘЦчМеЎў№ъДЪ№ъјКЛ«Сӯ»·Па»ҘҙЩҪшөДРВ·ўХ№ёсҫЦЈ¬КЗОТ№ъҫӯјГЧӘРНЙэј¶ЎўёЯЦКБҝ·ўХ№өДҝН№ЫРиТӘЈ¬ТІКЗМбёЯИЛГсЙъ»оЦКБҝәНИЛГсЙъ»оПЦҙъ»ҜЛ®ЖҪөДДЪФЪРиТӘЎЈҫЮҙуДЪРиЗұБҰөДІ»¶ПКН·ЕҪ«ОӘОТ№ъ·ўХ№МṩіЦҫГ¶ҜБҰЎЈ

ЎЎЎЎТ»КЗОТ№ъУөУРі¬ҙу№жДЈөДДЪРиКРіЎУЕКЖЈ¬УР14ТЪ¶аИЛҝЪЎў9ТЪ¶аАН¶ҜБҰЧКФҙЎўҪь8ТЪҫНТөХЯәН4ТЪ¶аИЛөДЦРөИКХИлИәМеЈ¬МбЙэПы·СРиЗуЖ·ЦКЎўА©ҙуПы·СРиЗуКРіЎЎўМбёЯПы·СДЬБҰөДЗұБҰ¶јК®·ЦҫЮҙуЎЈ

ЎЎЎЎ¶юКЗҪвҫцәГПЦҪЧ¶ОИЛГсИХТжФціӨөДГАәГЙъ»оРиТӘәНІ»ЖҪәвІ»ід·ЦөД·ўХ№Ц®јдөДГ¬¶ЬЈ¬јИДЬ№»І»¶ПјӨ·ўЙз»бЙъІъБҰ·ўХ№өДИИЗйЈ¬ТІ»бІ»¶ПөШҙҙФміцРВөДКРіЎРиЗуәНҫӯјГ·ўХ№ҝХјдЎЈ

ЎЎЎЎИэКЗОТ№ъ·ўХ№ХэҙҰУЪ№ӨТө»ҜЎўіЗКР»ҜЎўПЦҙъ»Ҝ·ўХ№ЦРЖЪЈ¬ЙоИлНЖҪшРВРН№ӨТө»ҜЎўРЕПў»ҜЎўіЗХт»ҜЎўЕ©ТөПЦҙъ»Ҝ·ўХ№ИОЦШөАФ¶Ј¬Н¶ЧКРиЗуҝХјдҫЮҙуЎЈ

ЎЎЎЎЛДКЗОТ№ъҫӯјГЧӘРНЙэј¶өДҝХјдҫЮҙуЈ¬ҝЖјјҙҙРВЎўІъТөәНІъЖ·ҙҙРВј°ТэБмРВ№©ёшЎўРВРиЗу·ўХ№өДРВТөМ¬ЎўРВДЈКҪөДҙҙРВДЬБҰИХҪҘФцЗҝЈ¬І»¶ПЙоИлНЖҪшөД№©ёшІаҪб№№РФёДёпЈ¬ТФј°¶ФҫӯјГёьёЯЦКБҝ·ўХ№өДҙҙРВТӘЗ󣬶јҪ«іЙОӘНЖ¶ҜРОіЙОТ№ъНкХыДЪРиМеПөЎўҪ«і¬ҙу№жДЈКРіЎУЕКЖЧӘ»ҜОӘНЖҪшҫӯјГ·ўХ№БҝЦКЛ«ЙэөДЗэ¶ҜБҰБҝЎЈ

№№ҪЁНкХыДЪРиМеПөЈ¬

ЎЎЎЎА©ҙуПы·СРиЗуКЗХҪВФ»щөг

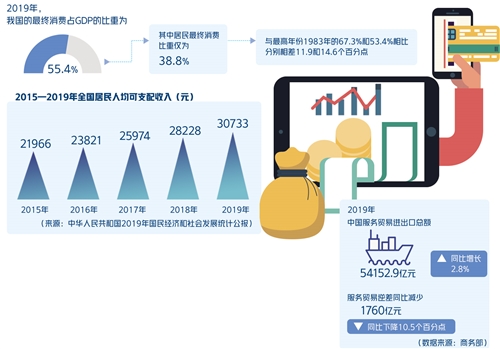

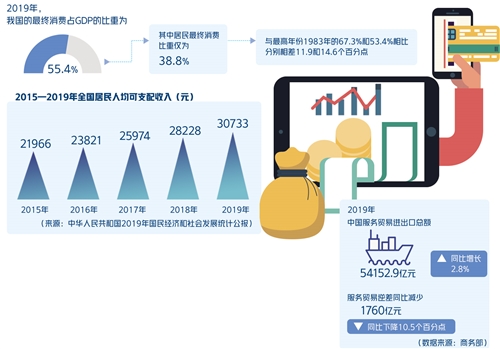

ЎЎЎЎЎ°К®ЛДОеЎұЖЪјдЈ¬ОТ№ъУҰёГФЪҙу·щ¶ИМбёЯЙз»бЧоЦХПы·СұИВКЙППВёьҙу№Ұ·тЎЈҪьДкАҙЈ¬ОТ№ъПы·СФціӨ¶ФҫӯјГФціӨөДАӯ¶ҜЧчУГГчПФЙПЙэЈ¬ө«ЧоЦХПы·СХјGDPөДұИЦШИФИ»Ж«өНЎЈ2019ДкЈ¬ОТ№ъөДЧоЦХПы·СХјGDPөДұИЦШОӘ55.4.%Ј¬ЖдЦРҫУГсЧоЦХПы·СұИЦШҪцОӘ38.8%Ј¬УлЧоёЯДк·Э1983ДкөД67.3%әН53.4%ПаұИ·ЦұрПаІо11.9әН14.6ёц°Щ·ЦөгЎЈ

ЎЎЎЎЎ°К®ЛДОеЎұЖЪјдУҰёГНЁ№эНЖҪшПөНі»ҜөДёДёпәНХюІЯ°ІЕЕЈ¬јУЛЩЕӨЧӘХвЦЦІ»РӯөчөД·ўХ№ҫЦГжЈ¬К№Пы·СМШұрКЗҫУГсПы·СХжХэіЙОӘОИ¶ЁәНАӯ¶ҜҫӯјГФціӨөДЦчТӘБҰБҝЎЈБҰХщФЪ5ДкКұјдАпҪ«ЧоЦХПы·СұИЦШМбЙэөҪ60%ЧуУТЈ¬ҫУГсЧоЦХПы·СұИЦШМбёЯөҪ45%ТФЙПЎЈЎ°К®ЛДОеЎұЦ®әуХвБҪёцұИЦШ»№РлјМРшУРЛщМбёЯЎЈН¬КұЈ¬»№ТӘ°СЧЕБҰөг·ЕФЪҙу·щ¶ИА©ҙуЦРөИКХИлИәМеЙПЈ¬БҰХщЎ°К®ЛДОеЎұЖЪД©К№ЦРөИКХИлИәМеХјИ«№ъЧЬИЛҝЪөДұИЦШЙПЙэөҪ40%»тёьёЯЎЈХвҪ«»б¶ФА©ҙуПы·СКРіЎЎўМбёЯЗұФЪҫӯјГФціӨВКРОіЙҫЮҙуНЖ¶ҜЎЈ

ЎЎНЖҪшКХИл·ЦЕдЦЖ¶ИёДёпЈ¬

ЎЎЎЎУРР§КН·ЕПы·СКРіЎөДЗұБҰ

ЎЎЎЎҪПҙу·щ¶ИМбёЯЧоЦХПы·СХјGDP өДұИЦШЈ¬МШұрКЗҪПҙу·щ¶ИМбёЯҫУГсЧоЦХПы·СХјGDPөДұИЦШЈ¬З°МбКЗТӘҙу·щ¶ИМбёЯҫУГсМШұрКЗЦРөНКХИлИәМеөДПы·СДЬБҰЎўКН·ЕЙз»бПы·СЗұБҰЈ¬№ШјьКЗТӘКөПЦҫУГсКХИлМШұрКЗЦРөНКХИлИәМеөДКХИлУРҪПҝмФціӨЎЈ

ЎЎЎЎОТ№ъПы·СУРР§РиЗуІ»ЧгЈ¬Т»ёцЦШТӘФӯТтКЗҫЯУРҪПЗҝПы·СРиЗуЗТУРҪПЗҝТӘЗуёДЙЖЙъ»оМхјюТвФёөД№гҙуЦРөНКХИлИәМеөДКХИлЛ®ЖҪ№эөНЈ¬УИЖдКЗЧчОӘАН¶ҜұЁікөД№ӨЧКРФКХИл№эөНЎЈ2019ДкЈ¬ОТ№ъөДИЛҫщGDPОӘ70892ФӘЈ¬ИЛҫщҝЙЦ§ЕдКХИлОӘ30733ФӘЈ¬ҪцПаөұУЪИЛҫщGDPөД43.4%Ј¬ЖдЦР№ӨЧКРФКХИлЦ»ПаөұУЪИЛҫщGDPөД24.2%Ј¬ХјИЛҫщҝЙЦ§ЕдКХИлөДұИЦШЦ»УР56%Ј»И«№ъИЛҫщПы·СЦ§іцОӘ21559ФӘЈ¬ҪцПаөұУЪИЛҫщGDPөД30.4%әНИЛҫщҝЙЦ§ЕдКХИлөД70.1%ЎЈХвР©¶јЛөГчИЛҫщҝЙЦ§ЕдКХИлЖ«өНЈ¬Ул№ъГсКХИлІъіцУРҪПҙуұіАлЈ»АН¶ҜХЯөДАН¶ҜұЁікұИВКөНЈ¬Ул№ъГсКХИләНИЛҫщҝЙЦ§ЕдКХИлУРҪПҙуұіАлЈ»Йз»біЙФұөДПы·СЦ§іц¶ФGDPФціӨЦ§іЕІ»ЧгЎЈБнҫЭНіјЖЈ¬°ҙИЛҫщҝЙЦ§ЕдКХИлОеөИ·Э·ЦАаЈ¬ОТ№ъЦРөИКХИ뻧өДЖҪҫщКХИлФјОӘИ«№ъИЛҫщҝЙЦ§ЕдКХИлөД81.5%Ј¬ЦРјдЖ«ПВәНөНКХИ뻧өДКХИлФтҪцПаөұУЪИЛҫщҝЙЦ§ЕдКХИлөД51.3%әН24%Ј¬ЖҪҫщЦөСЪёЗБЛКХИл·ЦЕдІоҫаәНКХИл·ЦЕдІ»әПАнөДОКМвЎЈ

ЎЎЎЎЎ°К®ЛДОеЎұЖЪјдЈ¬ТӘИПХж№бі№К®ҫЕҪмЛДЦРИ«»бҫ«ЙсЈ¬јбіЦәННкЙЖ°ҙАН·ЦЕдОӘЦчМеЎў¶аЦЦ·ЦЕд·ҪКҪІўҙжөД»щұҫҫӯјГЦЖ¶ИЎЈТӘҪшТ»ІҪ·ў»УКХИл·ЦЕдЦЖ¶ИФЪНЖ¶ҜЙъІъБҰ·ўХ№ЎўҙЩҪшЙз»б№«ЖҪәНәНРіҪшІҪҪшіМЦРөДЦШТӘ»щҙЎРФЧчУГЈ¬јУҪфАнЛіКХИл·ЦЕдМеЦЖЈ¬ПөНіРФЛјҝјЎўЙијЖЎўЙоИлНЖҪшКХИл·ЦЕдЦЖ¶ИёДёпЈ¬ЧўТвФЪХыМеЙПМбёЯҫУГсКХИлЛ®ЖҪөДН¬КұЈ¬ёьјУЦШКУМбёЯЦРөНКХИлИәМеөДКХИлЛ®ЖҪЈ¬ёьјУЦШКУМбёЯАН¶ҜХЯөД№ӨЧКРФКХИлЛ®ЖҪЎЈИзҙЛЈ¬јИҝЙТФМбЙэЧоУРПы·СРиЗуИәМеөДПы·СДЬБҰЈ¬ЗРКөМбёЯЛыГЗөДЙъ»оЛ®ЖҪЈ¬УРР§КН·ЕПы·СКРіЎөДЗұБҰЈ¬РОіЙҫӯјГОИ¶ЁФціӨөДіЦҫГ¶ҜБҰЈ¬УЦУРАыУЪёьід·Цөч¶Ҝ№гҙуТ»ПЯАН¶ҜХЯөД»эј«РФәНҙҙФмРФЈ¬ҙЩҪшМбёЯАН¶ҜЙъІъВКЈ¬МбёЯҫӯјГ·ўХ№өДЦКБҝәНР§ТжЎЈ

ЎЎі©НЁ№ъДЪҫӯјГСӯ»·Ј¬

ЎЎЎЎҙтФмЧФЦчҝЙҝШИ«ІъТөБҙМеПө

ЎЎЎЎОТ№ъКЗКАҪзЦЖФмТөөЪТ»ҙу№ъЈ¬УөУР¶АБўНкХыөД№ӨТөМеПөЈ¬КЗИ«ЗтОЁТ»УөУРБӘәП№ъІъТө·ЦАаИ«Іҝ№ӨТөГЕАаөД№ъјТЎЈө«ұШРлҝҙөҪЈ¬ОТ№ъ»№І»КЗҫӯјГЗҝ№ъЈ¬ТІ»№І»КЗ№ӨТөЗҝ№ъЎЈЧЬМеЙПҝҙЈ¬ОТ№ъөДЦЖФмТөИФҙҰУЪ№ъјК·Ц№ӨБҙМхЦРөДөН¶Л»·ҪЪЈ¬Рн¶аРРТөөДІъТөБҙЎў№©УҰБҙәЬІ»ҪЎИ«Ј¬¶М°еәНұЎИх»·ҪЪәЬ¶аЈ¬Ў°ДҫН°ЎұР§УҰГчПФЎЈ

ЎЎЎЎПВТ»ІҪЈ¬№ъјТФЪЧйЦҜЦЖ¶ЁЎ°К®ЛДОеЎұ№ж»®ЦРЈ¬УҰБўЧгөұЗ°ЧЕСЫіӨФ¶,БўЧгУЪҙЩҪш№ъДЪҫӯјГҙуСӯ»··ўХ№өДПЦКөУліӨФ¶РиТӘЈ¬ЦЖ¶ЁјУҝмҙЩҪшИ«ГжМбЙэОТ№ъПЦҙъ»ҜЦЖФмТөЛ®ЖҪөДЦРіӨЖЪ·ўХ№№ж»®ЎЈ

ЎЎЎЎТӘУГәГОТ№ъУөУРИ«ГЕАа№ӨТөМеПөөДУЕКЖЈ¬·ўҫтОТ№ъі¬ҙу№жДЈәНІ»Н¬ІгҙОҪб№№өДДЪФЪКРіЎРиЗуЗұБҰЈ¬ід·Ц·ў»УәГОТ№ъҝХјдөШУт№гЎўАН¶ҜБҰЧКФҙ·бё»ЎўЗшУтјд·ўХ№І»ЖҪәвәНІъТөІјҫЦөДІоТмРФЈ¬ТФј°ІъТөҪб№№МЭҙОЧӘТЖөДҝХјдЗұБҰЎЈјбіЦФЪҪЪФјјҜФјК№УГДЬФҙЎўЧКФҙЈ¬ұЈ»ӨЙъМ¬»·ҫіөДЗ°МбПВЈ¬ЧрЦШКРіЎҫӯјГ·ўХ№№жВЙЈ¬јбіЦКРіЎЕдЦГЧКФҙОӘЦчЈ¬ТэөјЦЖФмТөТӘЛШЧКФҙәПАнЎўУРР§ЕдЦГЎЈХщИЎУГ5өҪ10ДкөДКұјдЈ¬ҪЎИ«ЎўЗҝ»ҜОТ№ъЦЖФмТөТФј°УлЦЖФмТөГЬЗРПа№ШөДЙъІъРФ·юОсТөИ«ІъТөБҙМеПөЈ¬ПВҙуБҰЖшМбЙэОТ№ъЦЖФмТөөДПЦҙъ»ҜЙъІъДЬБҰәНПЦҙъ»ҜјјКхЛ®ЖҪЈ¬јУҙуБҰ¶ИНЖ¶ҜОТ№ъЦЖФмТөёЯЦКБҝ·ўХ№ЎЈ

ЎЎЎЎТӘСРҫҝЦЖ¶ЁЧЁПоҝЖјј·ўХ№№ж»®ЎўҝЖјјҪшІҪУлІъТөёЯ¶ИИЪәП·ўХ№өД№ж»®ЎЈ°СМбЙэИ«ІъТөБҙЛ®ЖҪЧчОӘЦч№Ҙ·ҪПтЈ¬·ў»УОТ№ъМШУРөДјҜЦРБҰБҝ°мҙуКВөДЦЖ¶ИЎўМеЦЖУЕКЖЈ¬јУҝмНЖҪш№ШјьәЛРДјјКхРӯН¬ҙҙРВ№Ҙ№ШЈ¬ЗРКөМбЙэЧФЦчҙҙРВДЬБҰЈ¬РОіЙЧФЦчҝЙҝШРФЗҝөДІъТөјјКхЦ§іЕМеПөЎЈНЁ№эЧйЦҜЦЖ¶ЁЙъІъБҰҝХјдІјҫЦ№ж»®Ј¬ЛіУҰІъТөБҙЎў№©УҰБҙ·ўХ№№жВЙЈ¬ТэөјЗшУтјдІъТөБҙЎў№©УҰБҙІјҫЦҪЁЙиЎЈҪЎИ«ЗшУтҫӯјГРӯөч·ўХ№өД»ъЦЖЈ¬ТэөјёчөШёщҫЭІ»Н¬ЧКФҙЩчёіәНТӘЛШЧКФҙМхјюЈ¬ТтөШЦЖТЛЈ¬·ў»УұИҪПУЕКЖЈ¬УЕ»Ҝ№ъДЪІъТөБҙәН№©УҰБҙФЪЗшУтјдөДәПАн·Ц№ӨәНёЯР§ҫӯјГБӘПөЎЈ

ЎЎЎЎЦРСләНөШ·ҪХюё®ТӘЦЖ¶ЁУРБҰУРР§өДІЖЛ°ЎўҪрИЪЎўјјКхЦ§іЦХюІЯЈ¬ТэөјЎўЦ§іЦКРіЎЦчМеёщҫЭІъТө·ўХ№РиТӘҪшРРәПАнөДІъТөБҙЎў№©УҰБҙІјҫЦҪЁЙиЈ¬№ДАшЎўЦ§іЦЖуТөУЕПИК№УГ№ъІъЙиұёәН№ъІъБгІҝјюЈ¬НЖ¶ҜОТ№ъИ«ІъТөБҙЎў№©УҰБҙРӯөчЎўУРРтЎўҪЎҝө·ўХ№Ј¬ЦрІҪРОіЙЗшУтЦ®јдЎўІъТөЦ®јдЎўЖуТөЦ®јдІъТө»ҘІ№ЎўЙъІъ»ҘІ№Ўў№©УҰ»ҘІ№өДДЪФЪҫӯјГБӘПөәНЙъІъ·Ц№ӨЈ¬УРР§·ў»УёчЧФөДұИҪПР§ТжЎЈ

ЎЎЎЎЈЁЧчХЯПөЦР№ъ№ъјКҫӯјГҪ»БчЦРРДёұАнКВіӨЈ©

ЎБ

ЎБ